Piersanti Mattarella, fra Storia e Giustizia: L’Eredità di Moro e le Nuove Ombre sulla Sicilia

Indice

- Introduzione: Un omicidio che ancora parla al Paese

- La riapertura del caso Mattarella: tra memoria e giustizia

- Mafia, politica e depistaggi: il ruolo oscuro delle istituzioni

- Il depistaggio Filippo Piritore: dettagli e reazioni

- Il delitto Mattarella e il docufilm “Magma”: un incendio (non solo) simbolico

- Attentati e oscuri parallelismi: Ranucci e Costanzo, la stampa sotto tiro

- L’eredità viva (e scomoda) di Aldo Moro e il clima degli anni di piombo

- Palermo nodo centrale: storia della criminalità e intrecci con la politica

- Inchieste, memoria e nuove generazioni: la sfida della verità

- Sintesi e riflessioni finali

---

Introduzione: Un omicidio che ancora parla al Paese

L’omicidio di Piersanti Mattarella resta uno dei punti oscuri nella storia della Repubblica Italiana. La sua figura – presidente della Regione Sicilia, progressista, fratello dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – incarna quell’incrocio pericoloso fra innovazione politica, lotta alla mafia e i «misteri d’Italia». Nel 2025, la riapertura delle indagini sul caso Mattarella riporta la nazione a confrontarsi con ferite non ancora rimarginate, in un clima dove le vecchie logiche di potere, i depistaggi e il connubio fra mafia e politica riaffiorano con forza inquietante.

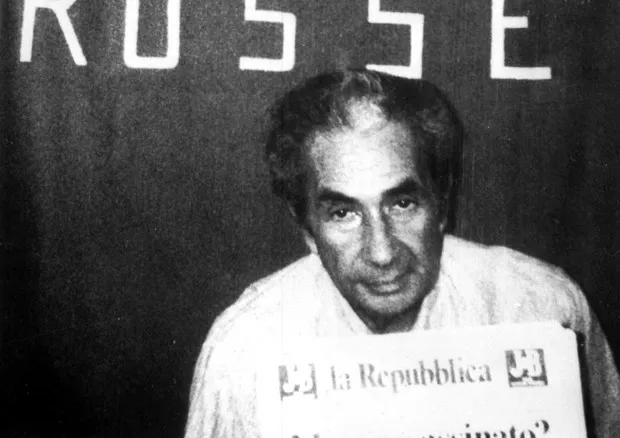

L’onda lunga delle inchieste giudiziarie, l’incendio che ha colpito la società produttrice del docufilm “Magma” e il recente attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci evocano lo scenario degli anni di piombo, portando a galla il ruolo delle logge deviate e l’eredità ancora viva di Aldo Moro.

La riapertura del caso Mattarella: tra memoria e giustizia

L’annuncio della riapertura del caso Mattarella ha segnato una svolta importante nel percorso di ricostruzione storica e giudiziaria della Sicilia degli anni Ottanta. Era il 6 gennaio 1980 quando Piersanti Mattarella venne brutalmente assassinato a Palermo davanti agli occhi della madre e della moglie. Un’esecuzione che spegneva la speranza di rinnovamento voluta da Mattarella, impegnato su una linea di rigore morale e di trasparenza amministrativa radicalmente innovativa per l’epoca.

I nuovi risvolti investigativi, le indagini sui possibili depistaggi e la posizione dell’ex prefetto Filippo Piritore raccontano di una verità ancora solo parziale. A distanza di oltre quarant’anni, la ricerca di risposte è ancora prioritaria non solo per le vittime ma per l’intero Paese, che nell’enigma Mattarella riconosce tutti i punti irrisolti della lotta tra mafia, poteri occulti e istituzioni.

Mafia, politica e depistaggi: il ruolo oscuro delle istituzioni

Tra i tratti più inquietanti che tornano con la riapertura del caso, si conferma la difficoltà strutturale italiana di separare ambiti apparentemente distinti: mafia, politica e polizia. Negli ultimi decenni sono emergse coincidenze precise tra l’azione criminale e l’inerzia – o la connivenza – delle istituzioni. Le cronache della criminalità a Palermo sono costellate da nomi di politici uccisi per aver cercato la verità o semplicemente l’onestà amministrativa.

La possibilità di depistaggi, già paventata durante le prime inchieste, assume oggi consistenza concreta grazie alle rinnovate indagini e al lavoro delicato della procura di Palermo. La figura di Filippo Piritore diventa il simbolo di un sistema dove le zone grigie sembrano una costante della storia italiana.

Depistaggi e zone d’ombra

Nel contesto della recente riapertura del caso, l’ombra dei depistaggi percorre ogni aspetto delle nuove investigazioni. Il ruolo delle forze dell’ordine negli anni Ottanta si mischiano agli interessi politici e mafiosi, generando una tela complessa difficile da districare.

Non si tratta solo di responsabilità penali ma di una riflessione storica e civile: come può uno Stato servire la verità quando le sue stesse strutture risultano contaminate da opacità e interessi trasversali?

Il depistaggio Filippo Piritore: dettagli e reazioni

Una delle notizie più eclatanti degli ultimi mesi è stata la misura degli arresti domiciliari per Filippo Piritore, già prefetto di Palermo. L’ex alto funzionario, oggi accusato di aver alterato o nascosto prove determinanti nell’inchiesta sull’omicidio Mattarella, rappresenta emblematicamente il percorso accidentato della verità in Italia.

Nelle carte della procura di Palermo emergono dettagli che gettano nuova luce sugli ostacoli incontrati dai magistrati negli anni immediatamente successivi all’attentato. Le accuse di depistaggio aggravano ulteriormente il quadro, chiamando in causa non solo responsabilità individuali ma una vera e propria «cultura della copertura» che avrebbe protetto mandanti e complici dell’omicidio.

Le reazioni della politica nazionale ed europea sono state immediate e trasversali: il caso Mattarella riaperto scuote il sistema istituzionale perché impone a chiunque la responsabilità di non ignorare più le domande del passato.

Il delitto Mattarella e il docufilm “Magma”: un incendio (non solo) simbolico

A rendere ancora più tesa l’atmosfera intorno al caso è stato il misterioso incendio scoppiato presso la sede della società che produceva il docufilm “Magma”. Dedicato proprio al delitto Mattarella, il film era pronto a portare nelle sale nuovi elementi, testimonianze e materiali inediti che avrebbero certamente inciso nella percezione pubblica dell’attentato.

Non è difficile, per l’opinione pubblica, collegare quanto accaduto a tentativi di intimidazione o, peggio, di cancellazione deliberata della memoria collettiva. In Italia, la storia ci insegna come le minacce contro la libertà di espressione e informazione siano sempre state il primo sintomo di una crisi democratica.

- Delitto Mattarella docufilm Magma: il rogo distrugge materiale investigativo e racconti inediti

- Mappa delle intimidazioni: non un caso isolato, ma la punta di un iceberg che coinvolge altri produttori e autori impegnati sull’argomento mafia e politica

La scelta di bruciare la sede di chi indaga, ricostruisce e racconta, si iscrive perfettamente nella strategia della tensione che tanti lutti ha seminato in Italia.

Attentati e oscuri parallelismi: Ranucci e Costanzo, la stampa sotto tiro

A rafforzare la percezione di una situazione in fermento, con la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti minacciata, è stato il recente attentato contro Sigfrido Ranucci, noto conduttore del programma d’inchiesta "Report". Quanto accaduto richiama immediatamente la memoria dell’attacco terroristico contro Maurizio Costanzo in via Fauro.

La storia delle inchieste su mafia e politica in Italia è costellata di aggressioni, minacce e veri e propri attentati contro chi tenta di illuminare le zone d’ombra del potere italiano. Non è solo una questione di sicurezza individuale, ma di salute democratica collettiva, poiché senza stampa libera nessuna società può aspirare alla trasparenza.

Il ruolo di giornalisti e autori d’inchiesta

Giornalisti come Ranucci e Costanzo rappresentano la punta più avanzata di una categoria spesso costretta a vivere sotto protezione e nell’ansia di ritorsioni. Il valore delle loro inchieste è inestimabile, soprattutto quando si incrociano con temi come:

- Mafia e politica a Palermo

- Il caso Mattarella riapertura

- Il sistematico tentativo di depistaggio e intimidazione

L’omicidio di Mattarella viene così ricollocato in una dimensione storica ancora attuale, dove il rischio che la verità venga soffocata è sempre dietro l’angolo.

L’eredità viva (e scomoda) di Aldo Moro e il clima degli anni di piombo

L’assassinio di Piersanti Mattarella non può essere compreso fino in fondo senza una riflessione attenta sull’influenza e l’eredità di Aldo Moro. Il presidente della Regione Sicilia aveva preso ispirazione proprio dalla «strategia della fermezza etica» di Moro, cercando di coniugare una dirigenza democratica attenta alla lotta alla mafia con una straordinaria apertura riformatrice.

Il collegamento fra il delitto Mattarella e la stagione degli anni di piombo emerge con prepotenza: lo stesso clima violento e polarizzato, la rete di alleanze fra criminalità organizzata, apparati deviati e interessi politici, la debolezza dello Stato nel difendere chi si opponeva pubblicamente alla mafia.

Dal caso Moro a quello Mattarella, passando per tutte le figure degli anni Settanta e Ottanta trucidate dal piombo mafioso o terroristico, il filo conduttore è la difficoltà italiana di accettare la modernizzazione vera dei poteri pubblici.

Palermo nodo centrale: storia della criminalità e intrecci con la politica

Non è un caso che Palermo sia ancora una volta il centro nevralgico delle grandi questioni legate al crimine organizzato. La storia della criminalità a Palermo attraversa decenni di alleanze, tradimenti, omicidi eccellenti e rivoluzioni tentate.

La città diventa simbolo di una Sicilia capace di produrre le migliori energie civiche e le peggiori connivenze affaristiche. I grandi processi contro Cosa Nostra, la stagione delle stragi e le tensioni interne alla DC siciliana rappresentano tuttora materiale su cui riflettere e lavorare, consapevoli che il rischio della ricaduta nell’illegalità non è mai del tutto scongiurato.

Inchieste, memoria e nuove generazioni: la sfida della verità

Un aspetto spesso trascurato, ma oggi fondamentale, è la necessità di trasmettere la memoria del caso Mattarella e delle sue drammatiche implicazioni alle nuove generazioni. Senza una narrazione coerente del passato e delle sue battaglie irrisolte, la possibilità di sviluppo civile e democratico rischia di venire meno.

La scuola, i media, la produzione culturale e il giornalismo d’inchiesta sono le chiavi per riuscire a trasformare l’eredità pesante di quella stagione in un impulso democratico per l’Italia futura.

Sintesi e riflessioni finali

Il delitto Piersanti Mattarella, la riapertura delle indagini e le nuove ombre che avvolgono la vicenda confermano l’urgenza di una riflessione nazionale sulla relazione tra politica, mafia e istituzioni in Italia. Dalla figura di Mattarella ai tanti giornalisti aggrediti, passando per i depistaggi e le recenti intimidazioni, ciò che emerge è un bisogno drammatico di ripristinare la fiducia nella giustizia e nella libera informazione.

Le nuove generazioni sono chiamate ad affrontare questa eredità scomoda, ma viva, con gli strumenti della conoscenza e della responsabilità collettiva. La storia criminale di Palermo, il valore della memoria e la forza delle inchieste giornalistiche costituiranno i pilastri di un rinnovato impegno civile che deve passare anche attraverso il recupero della verità su casi rimasti troppo a lungo irrisolti.

La vicenda Mattarella resta un prisma attraverso il quale leggere le contraddizioni e le potenzialità della democrazia italiana: solo affrontando senza paura le zone d’ombra sarà possibile restituire dignità e giustizia a chi ha pagato con la vita il sogno di un Paese migliore.