Stragi del ’92-’93: La Verità Irrisolta tra Mafia, Depistaggi e Coinvolgimenti Istituzionali

Indice

- Introduzione

- Il contesto storico delle stragi di mafia del 1992-1993

- L’inchiesta della Procura di Caltanissetta e le nuove perquisizioni

- Vincenzo Scarantino e il più grave depistaggio giudiziario

- Borsellino, Giammanco e i misteri dell’arresto mancato

- Dichiarazioni inedite: Stefano Delle Chiaie a Palermo?

- Il coinvolgimento dello Stato e delle associazioni segrete

- Conseguenze politiche e giudiziarie delle stragi

- La ricerca della verità: ostacoli, testimonianze e piste ancora aperte

- Sintesi finale: quanto manca alla verità?

Introduzione

A trentatré anni dalle sanguinose stragi del 1992-1993, l’Italia continua a fare i conti con una verità ancora mutilata e sfuggente. Gli attentati costati la vita a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli uomini delle loro scorte restano una ferita aperta nel tessuto democratico del Paese. Negli ultimi mesi, grazie alle nuove inchieste promosse dalla Procura di Caltanissetta, sono emersi dettagli inediti che gettano nuova luce sul ruolo di uomini delle istituzioni, depistaggi e possibili complicità occulte.

In questo articolo analizzeremo i fatti noti e meno noti delle stragi di mafia del 1992, ricostruendo le connessioni tra criminalità organizzata, apparati statali e elementi deviati della politica. Un’indagine necessaria per comprendere quanto ancora resti da fare per giungere finalmente alla completezza della verità sulle stragi del ’92-’93.

Il contesto storico delle stragi di mafia del 1992-1993

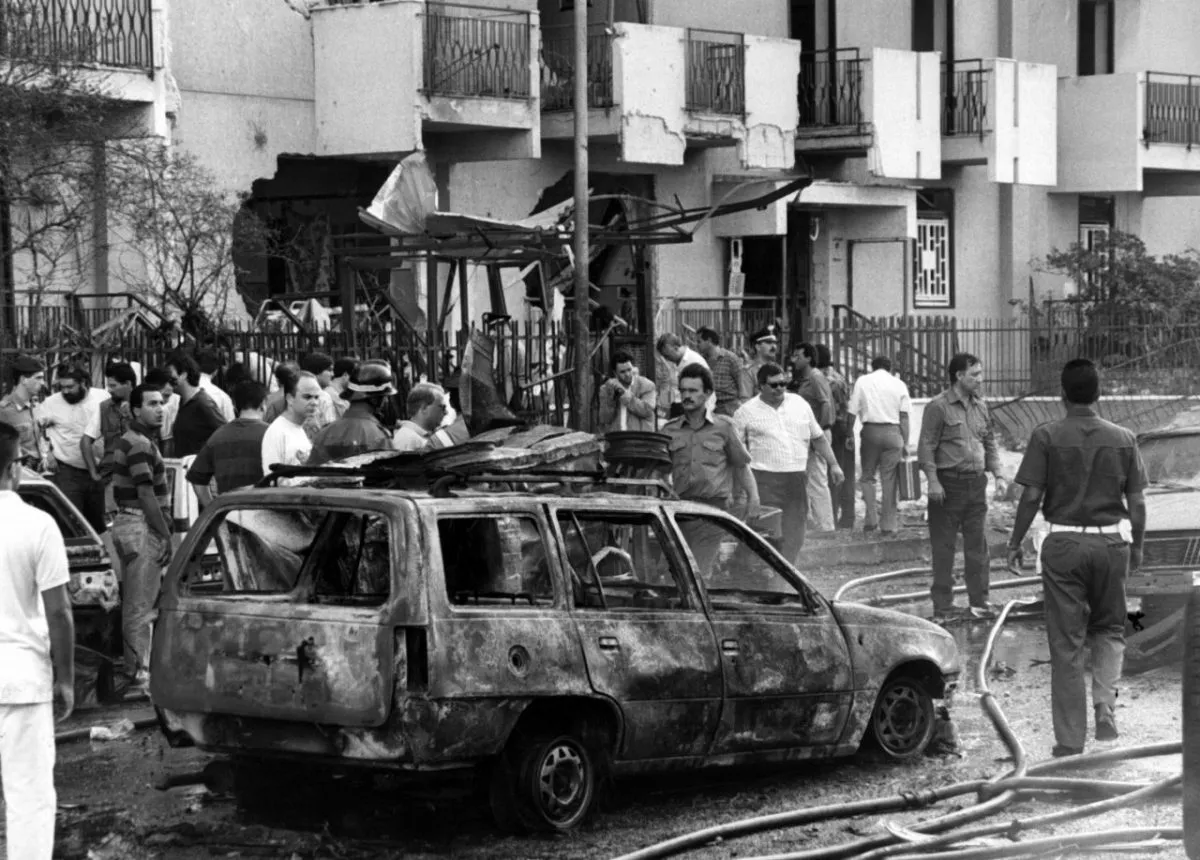

Le stragi del biennio ’92-’93 segnano uno spartiacque tragico nella storia italiana. Il 23 maggio 1992 Falcone veniva assassinato, insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai poliziotti di scorta, nella strage di Capaci. Due mesi dopo, Paolo Borsellino e la sua scorta venivano trucidati nel massacro di via D’Amelio. I due magistrati, pilastri della lotta a Cosa nostra, avevano rotto equilibri consolidati tra mafia e istituzioni, scardinando assetti di potere radicati.

Questa stagione stragista non fu frutto di una semplice reazione di mafia a una maggiore pressione giudiziaria. Tradizionalmente, la storiografia e parte della magistratura hanno inquadrato le stragi come una “vendetta” per le condanne del maxiprocesso e per la crescente pericolosità dei due magistrati. Tuttavia, documenti, testimonianze ed eventi successivi hanno suggerito la presenza di una più complessa "trattativa Stato-mafia", nella quale uomini delle istituzioni e apparati deviati avrebbero trattato con le cosche nella speranza (vana) di mettere fine all’escalation di violenza.

L’inchiesta della Procura di Caltanissetta e le nuove perquisizioni

Negli ultimi anni, la Procura di Caltanissetta ha svolto un ruolo centrale nel tentativo di disvelare le zone d’ombra legate alle stragi di mafia del 1992. Un passaggio chiave, risalente agli ultimi mesi, è rappresentato dall’ordinanza riguardante nuove perquisizioni nelle abitazioni di Giovanni Tinebra, allora Procuratore di Caltanissetta e figura centrale nelle indagini originarie sulle stragi. Le perquisizioni, decise a diversi decenni di distanza dagli attentati, sono state ordinate alla luce di nuove evidenze che suggeriscono il possibile coinvolgimento di Tinebra in flussi informativi poco chiari e nella gestione opaca delle indagini.

Tali iniziative investigative sono rilevanti per diversi motivi:

- Riaccendono l’interesse mediatico e giudiziario su indagini che molti consideravano ormai chiuse o trascurate.

- Confermano la persistenza di dubbi sul comportamento di magistrati e funzionari che avrebbero potuto, con scelte diverse, imprimere un esito differente alle inchieste sulle stragi di mafia del 1992.

- Aprono nuove piste sulla possibilità che uomini dello Stato abbiano avuto un ruolo attivo o passivo nello svolgimento degli attentati o nella gestione successiva degli stessi.

Queste rinnovate attività della Procura gettano lo sguardo su una stagione in cui, troppo spesso, la verità è stata sacrificata sull’altare delle ragioni di Stato o delle convenienze personali.

Vincenzo Scarantino e il più grave depistaggio giudiziario

Uno degli elementi più dirompenti nelle recenti ricostruzioni sulle stragi 92-93 riguarda la figura di Vincenzo Scarantino, ritenuto per molti anni uno degli esecutori della strage di via D’Amelio. Secondo gli inquirenti dell’epoca, Scarantino avrebbe avuto un ruolo centrale nell’attentato a Paolo Borsellino.

Solo a distanza di molti anni si è chiarito che le sue dichiarazioni furono in larga parte frutto di pressioni, manipolazioni e costruzioni ad arte, tanto che la vicenda è stata riconosciuta dalla stessa magistratura come "il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana". Le indagini successive hanno dimostrato che informazioni cruciali furono indirizzate e orchestrate da soggetti interni agli organi inquirenti, dando luogo a processi clamorosamente fallaci e a una verità processuale largamente fittizia.

Questo depistaggio ha avuto conseguenze devastanti:

- Diverse persone innocenti hanno scontato anni di carcere con accuse infondate.

- Le reali dinamiche delle stragi sono rimaste oscurate per decenni.

- L’opinione pubblica ha maturato un senso di sfiducia verso le istituzioni preposte alla giustizia.

Il "caso Scarantino" rappresenta un esempio eclatante del modo in cui le esigenze di verità possono essere volutamente distorte da apparati dello Stato quando politica, interessi di potere e paura si fondono in una miscela letale.

Borsellino, Giammanco e i misteri dell’arresto mancato

Uno degli aspetti più inquietanti emersi dalle carte più recenti riguarda il procuratore di Palermo dell’epoca, Pietro Giammanco. Secondo ricostruzioni sempre più documentate, Paolo Borsellino aveva intenzione di procedere con l’arresto di Giammanco, considerandolo un ostacolo e un possibile complice, o comunque una figura ambiguamente inserita nel contesto delle stragi e delle connivenze tra Stato e mafia.

Questo dettaglio, emerso dopo anni di silenzi e omissioni, offre una chiave di lettura completamente nuova sulla tensione interna alla magistratura palermitana, tra chi premeva per affermare la legalità senza compromessi e chi invece tentava mediazioni opache e compromessi pericolosi.

Le motivazioni che trattennero Borsellino dall’agire prontamente restano materia di ipotesi e ricostruzioni, ma la semplice intenzione, avvalorata da fonti autorevoli, pone inquietanti interrogativi su quanto la magistratura italiana fosse (e forse sia ancora) esposta a pressioni, minacce e inquinamenti provenienti dalle stesse istituzioni.

Dichiarazioni inedite: Stefano Delle Chiaie a Palermo?

Un altro nodo ancora irrisolto è rappresentato dalle recenti dichiarazioni di Giuseppe Martorana, che ha affermato di aver visto Stefano Delle Chiaie a Palermo nel 1992. Figura storica dell’eversione nera italiana, più volte indiziata di collegamenti con organizzazioni segrete e apparati deviati, la presenza di Delle Chiaie a Palermo, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore tassello di inquietante commistione tra criminalità organizzata e segmenti eversivi dello Stato.

La presenza di Delle Chiaie, noto per la sua esperienza sia nell’estremismo politico che nei rapporti con i servizi segreti, alimenta i sospetti di coinvolgimenti esterni a Cosa nostra nelle dinamiche che portarono agli attentati del ’92. Le associazioni segrete, le logge deviate e i circuiti internazionali potrebbero aver avuto un ruolo non solo marginale, ma determinante nello svolgimento dei fatti.

Tali dichiarazioni meritano ulteriori approfondimenti, in quanto aprono la strada a interrogativi spesso respinti come "complottismi" ma che, alla luce di documenti e testimonianze sempre più dettagliati, sembrano guadagnare credibilità.

Il coinvolgimento dello Stato e delle associazioni segrete

L’ipotesi che le stragi di mafia del 1992 non siano ascrivibili soltanto a Cosa nostra trova conferme nelle più recenti piste investigative e in una serie di elementi convergenti:

- Rapporti comprovati tra uomini delle istituzioni e capi mafiosi.

- La presenza, nelle indagini, di personaggi legati a logge segrete e ambienti paramilitari.

- Alcuni segnali, documentati in atti parlamentari, di trattative e negoziazioni condotte da rappresentanti dello Stato per fermare l’escalation stragista.

Si è assistito, dunque, a una vera e propria "zona grigia" nella quale apparati istituzionali, servizi segreti deviati e mafiosi avrebbero operato in sinergia o, perlomeno, senza una netta delimitazione dei rispettivi campi d’azione.

La storia politica delle stragi in Italia, negli anni dello stragismo mafioso, rimanda così a una situazione in cui l’interesse a mantenere un certo equilibrio superava, almeno in certi casi, quello a perseguire la piena legalità.

Conseguenze politiche e giudiziarie delle stragi

Le ricadute delle stragi di mafia del 1992-1993 sono state molteplici e di vastissima portata:

- Il trauma collettivo della perdita di figure-simbolo della legalità come Falcone e Borsellino.

- Una generale delegittimazione delle istituzioni percepite come incapaci o addirittura colluse.

- L’adozione di leggi e strumenti emergenziali (come il famoso articolo 41 bis) senza, tuttavia, affrontare a fondo le connessioni opache tra Stato e mafia.

- Una generazione di magistrati e forze dell’ordine costretti a operare in un clima di sospetto e paura, spesso marginalizzati o addirittura perseguitati dalle stesse istituzioni.

Non meno importante, il progressivo svilimento della verità: il depistaggio legato a Scarantino, le incertezze sulla catena di comando nelle indagini e l’ostinata reticenza di molte figure istituzionali hanno fatto sì che la ricostruzione storica delle stragi resti, ancora oggi, parziale e lacunosa.

La ricerca della verità: ostacoli, testimonianze e piste ancora aperte

A rendere ancora più difficile il quadro vi è la molteplicità degli ostacoli frapposti alla ricerca della verità:

- Testimoni che, nel corso degli anni, hanno ritrattato o sono stati delegittimati.

- Un tessuto istituzionale spesso poco collaborativo, quando non esplicitamente ostile.

- Una gestione mediatico-politica degli eventi, volta più ad accreditare versioni rassicuranti che non a svelare le reali responsabilità.

Negli ultimi anni, tuttavia, si sono fatte strada nuove generazioni di magistrati, ricercatori e giornalisti capaci di recuperare documenti e testimonianze, talvolta sconosciute ai più, che stanno contribuendo a riscrivere la storia delle stragi.

Fra le piste ancora da approfondire, spiccano:

- I rapporti tra servizi segreti e organizzazioni mafiose nell’ambito dei grandi traffici (droga, armi, informazioni segrete).

- Il ruolo di funzionari "insospettabili" che hanno facilitato, attivamente o passivamente, la realizzazione degli attentati.

- Le connessioni internazionali con circuiti paramilitari o di intelligence straniera.

Sintesi finale: quanto manca alla verità?

Oggi, a oltre trent’anni da quelle stragi che segnarono una delle più buie stagioni della storia politica italiana, il lavoro della magistratura e degli investigatori non può considerarsi compiuto. Le tracce restano, incise nei documenti, nelle testimonianze e nel ricordo collettivo.

L’elaborazione di una memoria condivisa, libera dai silenzi e dalle omertà, rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione della verità sulle stragi del 1992-1993. Il coinvolgimento dello Stato, i depistaggi, il mancato arresto di personaggi chiave, la presenza di figure ambigue come Delle Chiaie e l’incredibile caso Scarantino sono la prova che la storia delle stragi mafia 1992 è ancora lontana dalla parola fine.

Finché ogni pista non sarà indagata fino in fondo, la verità resterà mutilata. Ma una nuova generazione di ricercatori e testimoni si sta facendo largo, offrendo a tutti noi una speranza e una direzione: il tempo passa, le tracce restano, e con esse la determinazione a non lasciar sepolte le risposte che spettano a un intero Paese.