La scuola italiana si mobilita: “La conoscenza non marcia” contro il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza

Indice

- Introduzione: Un’onda di protesta nell’istruzione italiana

- La genesi della campagna “La conoscenza non marcia”

- Studenti e docenti in prima linea: le iniziative nelle scuole

- L’appello delle università: dalla Sapienza all’attivismo nazionale

- Il ruolo delle amministrazioni locali e delle istituzioni scolastiche

- Le richieste della campagna: normative contro la militarizzazione

- Il dibattito pubblico sulla scuola e il riarmo

- Le reazioni delle famiglie e della società civile

- Critiche e resistenze: la voce contraria alla campagna

- Prospettive future: un’educazione per la pace

- Sintesi e conclusioni: la scuola italiana di fronte alle sfide globali

Introduzione: Un’onda di protesta nell’istruzione italiana

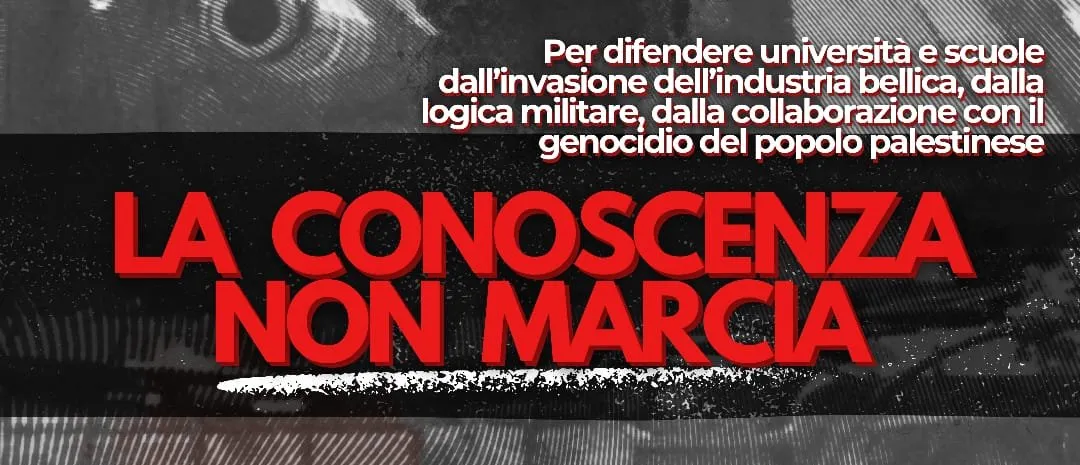

In un momento storico in cui il conflitto in Medio Oriente continua a scuotere le coscienze di tutto il mondo, la scuola italiana si ritrova protagonista di una mobilitazione senza precedenti. Studenti, docenti e ricercatori si stanno unendo sotto un unico slogan: “La conoscenza non marcia”, una campagna nazionale volta a spezzare i legami tra istituzioni educative e dinamiche di riarmo, militarizzazione e, soprattutto, complicità rispetto a quello che viene denunciato come genocidio del popolo palestinese a Gaza.

Questa nuova stagione di impegno nasce dal bisogno sentito da molte comunità scolastiche e accademiche di non essere meri spettatori di fronte ai drammi globali, ma di assumere un ruolo attivo nella promozione della pace, della giustizia e della solidarietà internazionale. Le parole chiave come "campagna la conoscenza non marcia", "genocidio Gaza scuole" e "studenti contro il riarmo" entrano a far parte del lessico scolastico, segnando una svolta importante nel modo in cui l’istruzione pubblica interpreta la propria missione civile.

La genesi della campagna “La conoscenza non marcia”

La campagna “La conoscenza non marcia” prende avvio ufficialmente il 13 settembre 2025 presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, simbolo dell’impegno universitario su questi temi. Da settimane, però, fermentano in Italia segnali di mobilitazione diffusa contro la militarizzazione delle scuole e delle università. A preoccupare sono sia le collaborazioni tra atenei e aziende belliche che certe iniziative istituzionali considerate troppo vicine alle logiche del riarmo.

Le richieste di intervento per la pace e la messa in discussione delle linee guida che rischiano di trascinare scuole e università in dinamiche che esulano dalla loro missione educativa si sono moltiplicate. La campagna nasce dal coordinamento tra associazioni studentesche, docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanze sindacali, unendo realtà locali e nazionali sotto una piattaforma condivisa. In prima fila l’Unione degli Studenti, che si fa portavoce della necessità di una vera "scuola per la pace Gaza", e molte sigle tradizionalmente impegnate nel pacifismo e nei diritti umani.

Studenti e docenti in prima linea: le iniziative nelle scuole

Le iniziative degli studenti e dei docenti si stanno moltiplicando a partire da semplici gesti simbolici fino a vere e proprie manifestazioni pubbliche. Tra le azioni più eclatanti, il presidio organizzato dell’Unione degli Studenti davanti al Ministero dell’Istruzione nei giorni precedenti il lancio ufficiale della campagna. In questi contesti si sono dati appuntamento centinaia di ragazzi, spesso affiancati dai propri insegnanti, per denunciare la militarizzazione della scuola Italia che rischia di snaturare l’ambiente scolastico come luogo di confronto critico, dialogo e crescita civile.

Le scuole hanno visto anche una fitta serie di assemblee, laboratori di approfondimento storico sulle radici del conflitto israelo-palestinese e momenti di riflessione sull’importanza di mantenere l’autonomia della conoscenza. In numerosi istituti, dall’elementare al liceo, si sono lette testimonianze dalla Striscia di Gaza, coinvolgendo anche ONG e associazioni vicine alla causa palestinese.

Gli insegnanti, dal canto loro, hanno espresso la propria solidarietà attraverso lettere aperte, approfondimenti in classe e adesioni formali alla campagna, sottolineando in ogni occasione la centralità dell’educazione ai valori della pace e della solidarietà fra i popoli.

L’appello delle università: dalla Sapienza all’attivismo nazionale

La mobilitazione non riguarda solo le scuole secondarie, ma trova una delle sue punte avanzate nelle università. La scelta di lanciare la campagna dalla Sapienza di Roma non è casuale: nel più grande ateneo d’Italia, già nei mesi scorsi, si sono susseguiti dibattiti e proteste legate alle collaborazioni accademiche con industrie belliche e a progetti di ricerca finanziati da organismi legati al riarmo nazionale e internazionale.

Il mondo universitario, storicamente luogo di elaborazione critica e agorà delle idee, si scopre oggi attraversato da una tensione crescente fra libertà di ricerca e responsabilità etica. Da qui sono partiti documenti e petizioni che chiedono la fine della complicità con il genocidio Gaza scuole e la costruzione di "normative contro la militarizzazione università". Numerosi ricercatori hanno scelto di boicottare progetti con fonti di finanziamento ritenute opache o compromesse da logiche militari, invitando colleghi di tutta Italia a fare altrettanto.

Anche i consigli di facoltà, in alcune realtà, hanno deliberato mozioni contrarie a nuovi accordi con enti di rilievo militare e stanno monitorando con attenzione le forme di partecipazione degli studenti, spesso promotori di assemblee e flash mob dentro le aule.

Il ruolo delle amministrazioni locali e delle istituzioni scolastiche

L’eco delle mobilitazioni è arrivato anche nelle istituzioni. A Benevento, ad esempio, il sindaco ha avanzato la richiesta di “un minuto di silenzio per la pace” in occasione del primo giorno di scuola, coinvolgendo così le scuole dell’intera città in una riflessione pubblica sulla necessità di un’educazione orientata alla non violenza.

Questa iniziativa, accolta positivamente ma anche con qualche distinguo nel mondo politico e dell’opinione pubblica, è una delle tante segnalazioni di come le amministrazioni locali si stiano facendo carico delle istanze che provengono dal basso. In molti comuni, i dirigenti scolastici e i consigli d’istituto hanno deciso di inserire nei programmi annuali attività di approfondimento sulla pace e sui conflitti internazionali, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi e l’interscambio con realtà impegnate nella cooperazione e nel pacifismo.

Le richieste della campagna: normative contro la militarizzazione

Al centro del dossier che “La conoscenza non marcia” presenterà alle istituzioni c’è la rivendicazione di provvedimenti normativi chiari e incisivi. Gli attivisti e i promotori chiedono:

- l’introduzione di regole stringenti contro ogni forma di finanziamento o collaborazione tra scuole/università e aziende belliche;

- l’esclusione di aziende produttrici di armi da momenti di orientamento, alternanza scuola-lavoro, fiere e progetti didattici;

- programmi educativi obbligatori centrati su pace, convivenza, giustizia globale e diritti dell’infanzia;

- trasparenza nei finanziamenti che entrano nelle scuole e nelle università;

- formazione continua per docenti e dirigenti sui temi della nonviolenza e delle relazioni internazionali.

A sostenere queste proposte una vasta coalizione che include sindacati, comitati studenteschi, reti di insegnanti, organizzazioni per la difesa dei diritti umani e formazioni politiche, tutte decise a far sì che «la conoscenza non diventi mai strumento di guerra».

Il dibattito pubblico sulla scuola e il riarmo

Non poteva mancare un acceso dibattito pubblico attorno al ruolo della scuola in scenari così delicati. Se da un lato le voci favorevoli sottolineano la necessità di formare generazioni critiche e consapevoli, dall’altro non sono mancate critiche su una presunta politicizzazione dell’ambiente scolastico.

Alcuni esponenti della società civile e parte della politica conservatrice accusano il movimento di strumentalizzare emotivamente i giovani, temendo che la scuola finisca sotto l’influenza di visioni ideologiche ostili alla difesa nazionale. Altri, invece, ribadiscono che la scuola deve rimanere un luogo imparziale dove si può e si deve discutere apertamente delle grandi questioni globali.

Emergono, quindi, opinioni diverse anche tra i docenti e i dirigenti. C’è chi incita a una mobilitazione ancora più determinata e chi, invece, chiede maggiore prudenza, affinché le scuole non si trasformino in «trincee ideologiche».

Le reazioni delle famiglie e della società civile

Molto variegato anche il panorama delle reazioni tra le famiglie. Molti genitori approvano con entusiasmo la nascita di iniziative come "scuole per la pace Gaza", vedendovi un’occasione formativa unica per i figli. Alcune associazioni ricordano come le nuove generazioni debbano crescere comprendendo pienamente le responsabilità dell’Occidente in scenari di guerra e occupazione.

Non mancano però voci di preoccupazione, soprattutto laddove cresce il timore di un clima troppo agitato dentro le classi. Alcuni genitori preferirebbero che le scuole evitassero temi così divisivi, temendo ricadute su serenità e percorsi didattici. Emergono anche appelli a conservare un’impalcatura neutrale nei programmi e nelle attività offerte dai singoli istituti.

La società civile nel suo insieme assiste con attenzione: gruppi di ONG, attivisti cattolici, movimenti laici e realtà impegnate da anni nella difesa dei diritti umani hanno offerto il loro sostegno logistico, culturale ed educativo. La campagna si presenta così come uno dei momenti più alti di convergenza tra mondo scolastico e associazionismo italiano.

Critiche e resistenze: la voce contraria alla campagna

Naturalmente, la battaglia non si svolge a senso unico. Rappresentanti del settore industriale, ambienti militari e alcune amministrazioni hanno espresso preoccupazione per una deriva che potrebbe minacciare competitività e innovazione tecnologica. Le aziende attive nei settori della difesa sottolineano l’importanza delle partnership con le università per la ricerca e la sicurezza nazionale, proponendo un equilibrio tra etica e progresso scientifico.

Anche sindacati di categoria e ordini professionali della scuola si dividono: alcuni sono schierati apertamente con la campagna, altri mettono in guardia contro il rischio di «chiusure pregiudiziali» che potrebbero penalizzare le opportunità formative e occupazionali degli studenti.

Prospettive future: un’educazione per la pace

Guardando ai prossimi mesi, l’impegno delle scuole italiane e delle università sembra destinato ad aumentare. In autunno sono già previste nuove manifestazioni, assemblee tematiche e incontri pubblici che coinvolgeranno istituzioni, politici e rappresentanti dei mondi accademici.

Le prospettive aperte dalla campagna “La conoscenza non marcia” configurano un rinnovato ruolo pubblico della scuola: non più semplice “trasmittente di saperi”, ma laboratorio di cittadinanza attiva, sentinella democratica e baluardo contro ogni forma di sopraffazione, sia interna che internazionale.

Il caso italiano, come ricordano molti osservatori, potrebbe fare scuola anche in altri Paesi europei, diventando un punto di riferimento nelle vertenze per la demilitarizzazione degli ambienti educativi.

Sintesi e conclusioni: la scuola italiana di fronte alle sfide globali

In sintesi, la campagna "La conoscenza non marcia" segna un passaggio fondamentale nella riflessione che scuole e università stanno facendo sul proprio ruolo davanti alle grandi questioni della pace e della giustizia internazionale. Gli studenti, insieme a docenti e ricercatori, pongono la conoscenza al centro di una battaglia civile e morale per contrastare il riarmo e spezzare ogni vincolo con logiche di guerra e complicità nel genocidio di Gaza.

Le iniziative come il minuto di silenzio, le assemblee, i presidi e le richieste di nuove normative rappresentano non solo momenti simbolici ma tappe concrete di un percorso di cambiamento che, se raccolto dalle istituzioni, potrà dare un volto più umano, inclusivo e pacifico all’istruzione di domani. Questa ritrovata vitalità civile merita attenzione, rispetto e sostegno, perché – come ribadito dagli stessi promotori – la conoscenza non può e non deve mai marciare al fianco della guerra, ma sempre al servizio della pace.