Mariner 4: 60 anni fa le prime foto di Marte

Indice

- Introduzione

- Il contesto storico: sogni e aspettative su Marte

- La corsa allo spazio e la nascita della missione Mariner 4

- Il lancio da Cape Canaveral e il viaggio verso il Pianeta Rosso

- L’arrivo: 15 luglio 1965, le prime foto della superficie di Marte

- L’impatto delle immagini e il cambiamento nella percezione di Marte

- Le sfide tecnologiche della missione Mariner 4

- La fine del sogno della vita marziana

- L’eredità scientifica: come Mariner 4 ha cambiato l’esplorazione spaziale

- Le ricerche e le missioni successive

- Sintesi e conclusioni

Introduzione

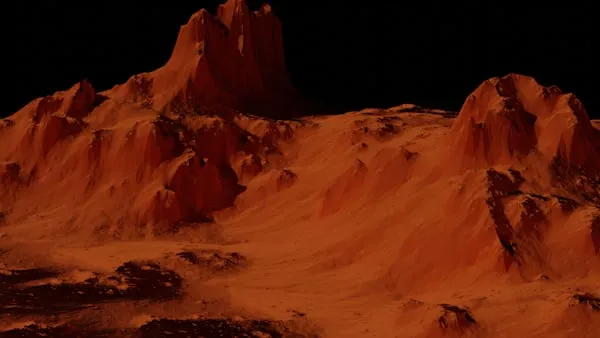

Sono passati esattamente sessanta anni da quando, per la prima volta nella storia dell’umanità, abbiamo potuto osservare immagini reali della superficie di Marte. Era il 15 luglio 1965 quando la sonda statunitense Mariner 4 inviò a Terra un tesoro inestimabile: ventidue fotografie scattate dal cuore del sistema solare, a oltre 10mila chilometri dalla superficie di Marte. Quegli scatti, grigi e granulosi, misero la parola fine a secoli di speculazioni, aprendo una nuova era nell’esplorazione spaziale e cambiando per sempre il volto della scienza planetaria.

In questo articolo ripercorriamo il contesto storico, le tappe e le conseguenze di quella missione rivoluzionaria, analizzando il significato delle prime foto di Marte e il modo in cui Mariner 4 ha segnato una svolta nella ricerca e nella percezione del Pianeta Rosso.

Il contesto storico: sogni e aspettative su Marte

Prima del luglio 1965, Marte occupava un posto speciale nell’immaginario collettivo e scientifico. Da secoli, il Pianeta Rosso era oggetto di racconti, miti e, soprattutto, di sogni legati alla possibilità di una vita extraterrestre. Fin dalla fine dell’Ottocento, le osservazioni telescopiche avevano alimentato ipotesi affascinanti: Giovanni Schiaparelli, astronomo italiano, aveva descritto sulla superficie marziana delle "canali", interpretate dal pubblico come ingegnose opere di una civiltà aliena avanzata.

Lo scrittore H.G. Wells, nei primi anni del Novecento, contribuì con il suo romanzo “La guerra dei mondi” a solidificare l’immagine di Marte come pianeta abitato da creature intelligenti. Persino scienziati di spicco sostenevano che il clima marziano fosse in qualche modo simile a quello terrestre, ipotizzando la presenza di vegetazione, mari e forse anche di animali.

Nei decenni successivi, con l’arrivo delle prime fotografie ottenute tramite telescopi sempre più potenti, le illusioni si ridussero ma non svanirono. Persino nel 1960, molte pubblicazioni divulgative parlavano ancora della possibilità di esistenza di "canali", vegetazione stagionale e mutamenti atmosferici suggestivi, tenendo acceso il sogno della vita su Marte. Queste attese rappresentavano un vero e proprio motore per le prime missioni di esplorazione spaziale dedicate al pianeta, tra cui la storica Mariner 4.

La corsa allo spazio e la nascita della missione Mariner 4

Lo scenario degli anni Sessanta era dominato dalla cosiddetta "corsa allo spazio", una competizione intensa tra Stati Uniti e Unione Sovietica per la conquista scientifica e tecnologica del cosmo. Dopo il successo sovietico con lo Sputnik nel 1957, e con le prime sonde Luna nei primi anni Sessanta, la NASA si trovò nella posizione di dover realizzare imprese sempre più ambiziose.

Fu proprio in questo contesto di altissima tensione internazionale che nacque il programma Mariner, e con esso la missione Mariner 4. L’obiettivo era duplice: da un lato, battersi contro l’URSS nel raggiungimento di nuovi traguardi esplorativi; dall’altro, rispondere alle domande secolari su Marte grazie a strumenti più avanzati e a una nuova generazione di sonde interplanetarie.

Il progetto per Mariner 4 prese forma a partire dal 1962 presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA e si avvalse dell’esperienza accumulata con le precedenti missioni Mariner 2 e Mariner 3, quest’ultima fallita a causa di un problema con il lancio. Mariner 4 venne equipaggiata con una strumentazione sofisticata per l’epoca, tra cui una fotocamera digitale progettata specificamente per resistere alle asperità dello spazio profondo e fornire immagini nitide della superficie marziana.

Il lancio da Cape Canaveral e il viaggio verso il Pianeta Rosso

Era il 28 novembre 1964 quando Mariner 4 lasciò la Terra a bordo di un razzo Atlas-Agena D dalla storica base di Cape Canaveral in Florida. Il lancio non fu privo di tensione: all’epoca i vettori spaziali avevano ancora un margine di fallimento elevato e ogni missione rappresentava, inevitabilmente, una scommessa contro il caso e le infinite variabili dell’esplorazione oltre l’atmosfera terrestre.

La sonda pesava solo 260 chilogrammi, ma era dotata di una tecnologia all’avanguardia, tra cui quella fotocamera che sarebbe diventata celebre. Il viaggio verso Marte si preannunciava lungo e irto di incognite: Mariner 4 avrebbe dovuto percorrere oltre 325 milioni di chilometri nello spazio interplanetario, mantenendo intatti i suoi sistemi vitali per quasi otto mesi.

Durante il tragitto, la sonda inviò regolarmente segnali a Terra, confermando il buon funzionamento dei suoi strumenti e fornendo già dati preziosi sull’ambiente circumsolare, tra cui misurazioni di vento solare e particelle cosmiche. Le comunicazioni erano affidate a una sofisticata antenna parabolica orientabile, una vera meraviglia ingegneristica per quei tempi, capace di trasmettere dati a una distanza inedita.

L’arrivo: 15 luglio 1965, le prime foto della superficie di Marte

Il momento storico arrivò la mattina del 15 luglio 1965. Mariner 4, a circa 10mila chilometri dalla superficie di Marte, accese la sua fotocamera elettronica e iniziò a scattare una serie di immagini destinate a cambiare la storia dell’astronomia. In totale, furono realizzate ventidue fotografie digitali, che vennero trasmesse a Terra nelle ore successive secondo una procedura lunga e complessa: ogni immagine, convertita in dati numerici, attraversava l’infinito cosmico prima di arrivare ai ricevitori e ai computer della NASA.

Le immagini, che oggi possono sembrare rudimentali, rappresentarono all’epoca un salto enorme rispetto alle fotografie telescopiche: per la prima volta, l’umanità contemplava da vicino la vera natura di Marte. Non c’erano segni di vegetazione, né di canali artificiali; al contrario, quelle foto mostravano una distesa desertica, costellata da crateri simili a quelli lunari e da paesaggi aridi, freddi e apparentemente privi di attività.

La delusione fu palpabile tra scienziati e appassionati, così come la meraviglia per la capacità della tecnologia umana di svelare un mondo tanto lontano e misterioso. Uno degli aspetti più discussi fu proprio l’aspetto craterizzato della superficie: un Paese delle Meraviglie arido e inospitale, ben distante dalle rappresentazioni letterarie e artistiche che lo avevano popolato.

L’impatto delle immagini e il cambiamento nella percezione di Marte

Le ventidue fotografie di Mariner 4 rappresentarono un vero e proprio punto di svolta. Per la prima volta, le ipotesi e i sogni che avevano accompagnato Marte nella storia della scienza venivano messe brutalmente da parte dai dati oggettivi. La superficie del pianeta appariva come un vasto deserto, segnato da numerosi crateri d’impatto: un paesaggio statico che ricordava più la Luna che la Terra.

Il pubblico e la comunità scientifica reagirono inizialmente con incredulità e una punta di amarezza. Dove erano finiti i misteriosi "canali" e le zone verdi osservate nei decenni passati? La risposta era contenuta in quei pixel rudimentali: si trattava per lo più di illusioni ottiche, prodotte da limiti tecnologici delle osservazioni precedenti.

La missione Mariner 4 non solo svelò la vera morfologia marziana, ma diede vita a una nuova era di umiltà scientifica. L’uomo aveva ancora moltissimo da imparare sul cosmo, e la vera natura dei pianeti poteva essere molto diversa dalle attese. Tuttavia, lontano dal cassare il fascino per Marte, queste immagini aumentarono la sete di conoscenza e il desiderio di approfondire la comprensione del pianeta.

Le sfide tecnologiche della missione Mariner 4

Guardando indietro con la prospettiva di oggi, la missione Mariner 4 appare come un autentico prodigio tecnologico. La fotocamera della sonda era un gioiello di ingegneria, un sistema che utilizzava un sensore molto semplice rispetto agli standard attuali, ma in grado di sopportare le condizioni estreme dello spazio interplanetario.

Le immagini scattate, ciascuna della dimensione di circa 200x200 pixel, dovevano essere trasmesse a Terra sotto forma di dati radio, convertiti e poi ricomposti su computer in lunghi processi di decodifica. Ogni fotografia richiedeva decine di minuti per la trasmissione completa, con una costante attenzione all’allineamento delle antenne e alla comunicazione con la sonda, distante centinaia di milioni di chilometri.

Il successo della missione fu anche il risultato di un imponente lavoro di squadra che mise insieme ingegneri, informatici, fisici e matematici con un unico obiettivo: superare i limiti della tecnologia esistente e raggiungere, per primi, la superficie di Marte con occhi elettronici.

La fine del sogno della vita marziana

L’impatto simbolico delle immagini fu enorme anche per la cultura popolare e la filosofia della scienza. Dopo secoli di fantasticherie, la realtà si mostrava in tutta la sua imparziale crudezza. La superficie di Marte, così come immortalata da Mariner 4, spazzò via una volta per tutte la speranza di trovare civiltà aliene o segni di vita avanzata proprio "dietro l’angolo" del nostro sistema solare.

Se, da un lato, ciò rappresentò una delusione per molti, dall’altro gettò le basi per una ricerca molto più rigorosa e scientifica degli ambienti planetari. La domanda sulla potenziale esistenza di vita su Marte subì una trasformazione: non più la ricerca di canali o vegetazione, ma l’analisi della composizione del suolo, della presenza d’acqua allo stato ghiacciato, di tracce di molecole organiche e di condizioni ambientali favorevoli alla vita microbica.

L’eredità scientifica: come Mariner 4 ha cambiato l’esplorazione spaziale

Gli effetti della missione Mariner 4 sulla storia dell’esplorazione spaziale e della planetologia sono stati profondissimi. Non solo pose le basi per la comprensione odierna di Marte come "pianeta desertico" e craterizzato, ma dimostrò anche che le sonde automatiche potevano raggiungere e documentare mondi lontani. Questo risultato aprì la strada a nuove missioni più complesse e ambiziose: Mariner 6 e Mariner 7 perfezionarono la mappatura di ampie regioni marziane, seguiti dalla storica Mariner 9 (1971), prima sonda a entrare in orbita attorno Mars e a trasmettere immagini dettagliate delle sue strutture più caratteristiche.

Le missioni Viking negli anni Settanta posero, poi, i presupposti per la ricerca avanzata di tracce di vita presente e passata. Oggi, i rover come Curiosity e Perseverance, così come gli orbiter di ultima generazione, stanno continuando quel cammino cominciato proprio con le fotografie inviate dalla piccola Mariner 4.

Le ricerche e le missioni successive

Grazie alle immagini di Mariner 4, gli scienziati furono in grado di pianificare esplorazioni sempre più dettagliate e mirate. La conoscenza dei crateri e della composizione superficiale di Marte rese possibile pensare a lander, rover, e analisi spettroscopiche più sofisticate. La scoperta di depositi di ghiaccio e di mineralogia compatibile con l’acqua ha mantenuto accesa la speranza per la presenza, sebbene in forma microbica, di vita.

Le missioni degli ultimi decenni, come Mars Pathfinder, Mars Express dell’ESA, la serie di orbiter Mars Reconnaissance Orbiter e i già citati rover, non avrebbero avuto luogo senza il contributo pionieristico di Mariner 4. La raccolta sistematica di immagini, dati atmosferici e geologici iniziò proprio grazie a quell’esperienza fondante. Oggi, la ricerca della vita su Marte è condotta seguendo parametri e metodi scientifici rigorosi, con una consapevolezza assai superiore rispetto a sessant’anni fa.

Sintesi e conclusioni

Le foto storiche della superficie marziana scattate da Mariner 4 il 15 luglio 1965 hanno segnato un punto di svolta fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale. Grazie a questa missione, la natura reale di Marte è stata finalmente svelata: un deserto freddo, arido e costellato di crateri, lontanissimo dalle fantasie letterarie e scientifiche che lo avevano accompagnato nei secoli precedenti. La fine del mito della vita marziana coincise con l’inizio della moderna scienza planetaria, rigenerando l’interesse degli scienziati per la comprensione profonda delle condizioni ambientali del pianeta.

Sessant’anni dopo, l’eredità di Mariner 4 è più attuale che mai. Le esplorazioni contemporanee di Marte sono il diretto risultato di quella pionieristica missione che, partita da Cape Canaveral e con un viaggio di quasi otto mesi, ha aperto le porte a tutte le ricerche successive. Oggi, ogni volta che osserviamo una nuova immagine di Marte trasmessa da un rover o da un orbiter, dovremmo ricordare il coraggio e l’ingegno che permisero, in un lontano 1965, la scoperta della vera superficie marziana.