Tempesta geomagnetica tra l’1 e il 2 settembre 2025: rischio comunicazioni e satelliti sotto osservazione

Indice

- Introduzione: La Terra sotto minaccia geomagnetica

- Origine della tempesta: brillamento e espulsione di massa coronale

- Il ruolo del vento solare e dei buchi coronali

- La previsione dell’arrivo: tempismo e incertezze

- Intensità attesa: parametri e classificazione G3

- Gli effetti della tempesta geomagnetica

- Impatti sui satelliti e sulle comunicazioni radio

- La ricerca scientifica italiana: Mirko Piersanti e le previsioni

- Sistemi di monitoraggio: ACE, Wind e avvisi tempestivi

- Previsioni future e raccomandazioni pratiche

- Conclusioni e sintesi finale

Introduzione: La Terra sotto minaccia geomagnetica

Tra l’1 e il 2 settembre 2025, la Terra dovrà affrontare una tempesta geomagnetica di intensità stimata tra il livello moderato e quello forte. L’annuncio, rimbalzato sulle principali agenzie scientifiche internazionali, è particolarmente rilevante per chi si occupa di sistemi di comunicazione, trasmissione dati e navigazione satellitare, ma anche per i semplici cittadini che potrebbero vedere interruzioni nei servizi essenziali. Questa "tempesta solare settembre 2025" è il risultato di una concatenazione di eventi solari iniziati nei giorni precedenti e ora destinati ad avere ripercussioni su scala globale.

Le tempeste geomagnetiche non sono fenomeni rari, ma la loro intensità può talvolta sorprendere, portando con sé rischi e conseguenze che vanno monitorati con attenzione. In questo caso, la previsione di una tempesta di classe G3 suscita preoccupazione tra gli esperti, che già mettono in guardia da possibili effetti sui satelliti e disturbi nelle comunicazioni radio. Il fenomeno mette in evidenza l’importanza di monitorare costantemente le attività solari, soprattutto per prevenire e gestire i possibili impatti sulla nostra tecnologia.

Origine della tempesta: brillamento e espulsione di massa coronale

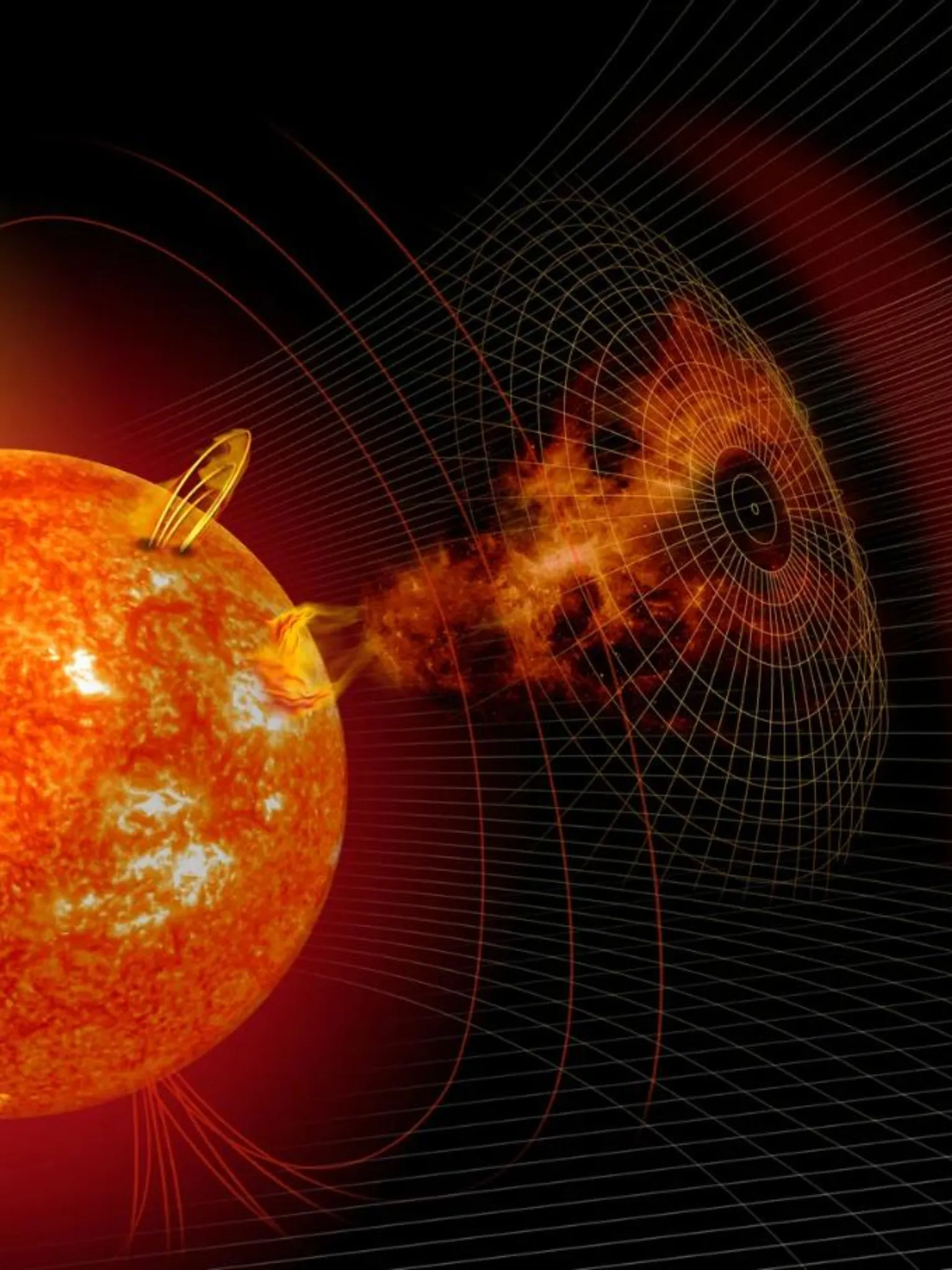

Il punto di partenza di questa allerta geomagnetica è un vivace brillamento solare verificatosi il 30 agosto 2025. Questo evento ha sprigionato un’enorme quantità di energia e particelle, culminando in quella che gli esperti definiscono una "espulsione di massa coronale" (abbreviata in "CME" dall'inglese "Coronal Mass Ejection"), un imponente rilascio di plasma e campo magnetico dalla corona solare (lo strato più esterno dell’atmosfera solare).

Una CME può contenere miliardi di tonnellate di materiale solare, accelerate sino a milioni di chilometri all’ora. Nel caso specifico, l’energia liberata ha formato una nube di particelle cariche, ora in rotta verso il nostro pianeta, spinta dalla variabilità del vento solare. L’"espulsione di massa coronale" rappresenta uno degli eventi più temuti dagli esperti di meteorologia spaziale, perché in grado di innescare tempeste geomagnetiche di forte intensità quando si scontra con la magnetosfera terrestre, ovvero il campo magnetico che protegge la Terra dal flusso di particelle cariche provenienti dal Sole.

Il ruolo del vento solare e dei buchi coronali

Oltre all’espulsione di massa coronale, responsabile diretta della "allerta tempesta geomagnetica 1-2 settembre", un altro elemento si sta rivelando determinante: il vento solare veloce proveniente da un cosiddetto "buco coronale". I buchi coronali sono aree scure della corona solare dove il campo magnetico si apre verso l’esterno, permettendo così al vento solare di fuoriuscire con maggiore intensità e velocità.

Questo vento solare veloce può agire come un ulteriore "motore" per accelerare la CME verso la Terra, nonché amplificare gli effetti della tempesta al momento dell’impatto con la magnetosfera. L’interazione tra il vento solare e la CME rappresenta quindi un fattore di incertezza nei modelli previsionali, rendendo più difficile stimare con esattezza la portata dei disturbi attesi.

La previsione dell’arrivo: tempismo e incertezze

Secondo le analisi degli esperti, tra cui spicca il professore Mirko Piersanti dell’Università dell’Aquila, la "tempesta solare settembre 2025" potrebbe raggiungere la Terra tra la notte del 1° settembre e la mattina del 2 settembre. Tuttavia, il fenomeno comporta ancora margini di incertezza notevoli.

Uno degli elementi chiave nella previsione tempestiva dell’arrivo della CME riguarda il monitoraggio degli strumenti posti nello spazio profondo, come i satelliti ACE (Advanced Composition Explorer) e Wind, che si trovano a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra nella cosiddetta "linea Sol-Terra". Solo quando la CME raggiungerà questi satelliti si potrà avere un preciso "preavviso" dell’impatto, consentendo ai tecnici e ai gestori dei sistemi di adottare contromisure per minimizzare i disagi.

Questa attesa rappresenta uno dei motivi per cui le autorità e le agenzie spaziali raccomandano costante vigilanza, anche alla luce delle esperienze passate che hanno talora sottostimato gli effetti delle "tempeste geomagnetiche 2025".

Intensità attesa: parametri e classificazione G3

Le "tempeste geomagnetiche" vengono classificate su una scala internazionale, che va dalla categoria G1 (debole) alla G5 (estrema). L’evento atteso tra l’1 e il 2 settembre potrebbe raggiungere la "classe G3 tempesta geomagnetica", indicante un’intensità forte ma non estrema.

I parametri utilizzati per classificare l’intensità di simili eventi prendono in considerazione diversi aspetti:

- K-index: misura della perturbazione del campo magnetico terrestre

- Velocità e densità delle particelle solari

- Durata dell’evento

- Capacità di penetrazione delle particelle solari nell’atmosfera terrestre

Una tempesta di classe G3 può causare effetti rilevanti, anche se non devastanti come quelli associati alle rare tempeste di classe G5 che possono addirittura mettere fuori uso intere reti elettriche. Ad ogni modo, l’attesa per "previsioni tempesta geomagnetica" accurate resta una priorità per gli operatori di settori sensibili.

Gli effetti della tempesta geomagnetica

Gli effetti di una tempesta geomagnetica vengono generalmente classificati in base all’impatto che possono avere sulle infrastrutture tecnologiche e sui fenomeni naturali legati all’atmosfera terrestra. Tra i principali effetti che ci si attende da una tempesta di classe G3 vi sono:

- Disturbi nelle comunicazioni radio ad alta frequenza, specialmente alle latitudini più elevate (dove l’impatto è tradizionalmente maggiore)

- Interferenze sulle reti satellitari: variazioni nel campo magnetico possono danneggiare i sistemi elettronici a bordo dei satelliti

- Variazioni nell’attività della ionosfera, condizione che può disturbare le trasmissioni GPS e la navigazione aerea

- Fenomeni ottici: possibilità, in alcune regioni, di vedere aurore boreali a latitudini inconsuete

- Impatti sulle reti elettriche: sebbene siano previsti danni limitati, sono possibili picchi di corrente in alcune linee di trasmissione

Questi effetti, se non gestiti in anticipo, possono avere ripercussioni economiche e sociali anche considerevoli.

Impatti sui satelliti e sulle comunicazioni radio

Uno degli aspetti più delicati delle "tempeste geomagnetiche 2025" risiede nei "disturbi comunicazioni radio tempesta solare" e negli "effetti tempesta geomagnetica satelliti". I satelliti in orbita, infatti, sono particolarmente esposti all’intensificazione del vento solare e all’impatto con le particelle energetiche provenienti dalla CME. Questo può portare a:

- Anomalie nei sistemi elettronici a bordo

- Perdita temporanea del segnale e delle comunicazioni

- Riduzione dell’aspettativa di vita dei satelliti di vecchia generazione

Le compagnie di telecomunicazione sono già state invitate a prepararsi a possibili interruzioni dei servizi, soprattutto quelli erogati nelle prime ore del 2 settembre. Anche la navigazione aerea e marittima potrebbe subire disservizi, specie per la dipendenza crescente dai segnali GPS.

Per chi vive nelle regioni polari e subpolari, i "disturbi alle comunicazioni radio" potranno essere particolarmente evidenti, già nelle ore immediatamente seguenti all’arrivo della tempesta.

La ricerca scientifica italiana: Mirko Piersanti e le previsioni

L’Italia si distingue nel panorama europeo per la presenza di ricercatori di punta nel campo della fisica spaziale. Mirko Piersanti, professore all’Università dell’Aquila, è tra i maggiori esperti impegnati nello studio delle conseguenze e delle modalità di previsione delle tempeste geomagnetiche. Secondo Piersanti, l’incertezza sull’arrivo preciso della "tempesta geomagnetica 2025" è ancora elevata, anche a causa delle innumerevoli variabili in gioco.

La ricerca italiana si concentra sulla modellizzazione dei fenomeni e sull’analisi dei dati raccolti sia da terra che dallo spazio. Le simulazioni svolgono un ruolo fondamentale nell’anticipare gli scenari peggiori e nel fornire agli operatori delle reti informazioni spendibili nella pratica.

Sistemi di monitoraggio: ACE, Wind e avvisi tempestivi

Il monitoraggio in tempo reale delle "tempeste solari settembre 2025" è affidato principalmente ai satelliti ACE e Wind, collocati in posizione strategica lungo la traiettoria tra il Sole e la Terra. Il loro compito è quello di fornire misure dettagliate sulle caratteristiche del vento solare e delle CME, anticipando così l’arrivo dell’onda d’urto geomagnetica.

Grazie a questi sistemi si possono diramare avvisi pochi minuti o ore prima dell’impatto, permettendo di mettere in sicurezza, ove possibile, i sistemi più vulnerabili. I dati raccolti vengono messi a disposizione delle agenzie di protezione civile e degli operatori dei servizi essenziali, secondo procedure di allerta ormai consolidate. La tempestività degli avvisi resta una delle principali sfide della meteorologia spaziale.

Previsioni future e raccomandazioni pratiche

Nonostante la natura imprevedibile di questi eventi, esistono alcune raccomandazioni generali che vengono ripetute in occasione di simili "allerta tempesta geomagnetica 1-2 settembre":

- Le aziende che gestiscono infrastrutture critiche devono predisporre piani di emergenza per eventuali blackout o interruzioni dei sistemi automatici

- Gli operatori di comunicazione dovrebbero seguire costantemente le previsioni emesse dalle agenzie spaziali e prepararsi a gestire rallentamenti o perdite di segnale

- Il pubblico generale è invitato a monitorare le comunicazioni ufficiali, evitando allarmismi non giustificati ma restando consapevole della situazione

- I ricercatori e gli esperti sono impegnati a sviluppare nuovi modelli predittivi per affinare ulteriormente la capacità di risposta tempestiva

Occorre sottolineare come eventi di questo genere, pur potenzialmente dannosi, abbiano anche un valore straordinario per l’avanzamento della ricerca scientifica e per la comprensione delle dinamiche che legano la nostra Terra all’attività del Sole.

Conclusioni e sintesi finale

Nel volgere di poche ore la Terra dovrà fare i conti con una nuova "tempesta geomagnetica 2025" causata da una drastica "espulsione di massa coronale". Grazie al lavoro di ricercatori come Mirko Piersanti e ai sistemi di monitoraggio spaziale, la comunità internazionale è in grado oggi di prevedere e gestire con maggior efficacia gli effetti di questi fenomeni, benché permanga sempre un margine di incertezza.

La collaborazione tra scienziati, operatori di servizi essenziali e pubblico è fondamentale per ridurre gli impatti negativi e sfruttare al meglio le conoscenze acquisite. La "classe G3 tempesta geomagnetica" attesa tra l’1 e il 2 settembre 2025 rappresenta un’occasione per testare nuovamente la resilienza delle nostre infrastrutture e la capacità della ricerca di rispondere a sfide globali.

L’invito finale è quello di continuare a seguire gli aggiornamenti forniti dalle fonti ufficiali e di guardare a questi straordinari fenomeni non solo con timore, ma anche con la curiosità di chi vuole comprendere meglio il legame profondo che unisce il nostro piccolo pianeta all’immensità del Sole.