Nanoplastiche nell’Atlantico: un pericolo invisibile

Indice dei paragrafi

- Introduzione: L’invasione silenziosa delle nanoplastiche

- Dettagli della ricerca: una scoperta senza precedenti

- Concentrazione e distribuzione: numeri che impressionano

- Da dove arrivano le nanoplastiche: le fonti principali

- Che cosa sono le nanoplastiche e in cosa differiscono dalle microplastiche

- Gli impatti sulle specie marine e sugli ecosistemi

- Conseguenze sulla salute umana: evidenze e preoccupazioni

- L’irrisolvibilità dell’inquinamento da nanoplastiche

- Polietilene tereftalato, polistirene e PVC: i polimeri più diffusi

- Strategie e limiti della ricerca scientifica sulle nanoplastiche

- Possibili soluzioni e politiche per l’emergenza globale

- Sintesi finale e prospettive future

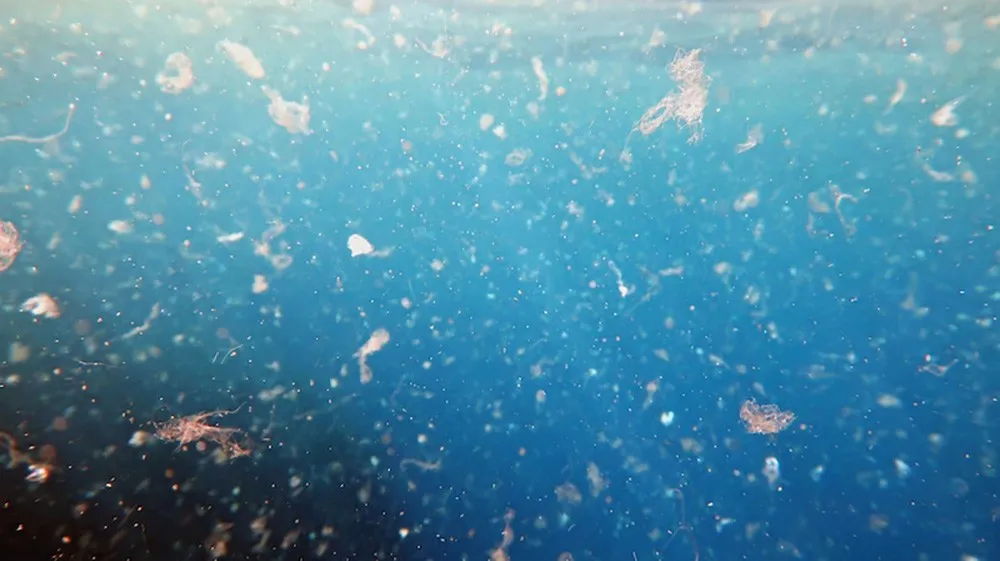

Introduzione: L’invasione silenziosa delle nanoplastiche

La notizia è destinata a scuotere profondamente l’opinione pubblica e la comunità scientifica internazionale: l’oceano Atlantico settentrionale ospita oggi fino a 27 milioni di tonnellate di nanoplastiche. Un dato che travalica i confini della mera allerta ambientale per segnare l’ingresso in una nuova, allarmante fase dell’inquinamento globale. Mentre la questione delle microplastiche è nota e discussa ormai da anni, le nanoplastiche rappresentano una minaccia ancora più insidiosa e meno tangibile, capace di superare ogni barriera biologica e tecnologica. Il fenomeno si configura come un vero e proprio “inquinamento irreversibile”, le cui conseguenze sono solo agli albori di una comprensione scientifica approfondita.

Dettagli della ricerca: una scoperta senza precedenti

Il dato dei 27 milioni di tonnellate emerge da una vasta campagna di campionamento condotta da un team internazionale di ricercatori. L’area presa in esame si estende dalle Azzorre fino alla piattaforma continentale europea dell’oceano Atlantico settentrionale. Si tratta della più dettagliata analisi sulla presenza di particelle plastiche di dimensioni nanometriche mai svolta in questa porzione di oceano.

Le campagne di prelievo e analisi sono state condotte con avanzate tecniche di filtrazione e analisi spettroscopica, capaci di identificare quantità infinitesimali di materiale plastico, spesso non rilevabili con le metodiche tradizionali. Proprio grazie a questi strumenti è stato possibile quantificare la presenza capillare e diffusa delle nanoplastiche nell’ambiente marino, restituendo così un quadro tragicamente più grave rispetto alle già preoccupanti stime relative alle microplastiche.

Concentrazione e distribuzione: numeri che impressionano

Uno dei dati più significativi, che emerge dallo studio, riguarda la concentrazione “media” di nanoplastiche rilevata a una profondità di 10 metri: 18 milligrammi per ogni metro cubo d’acqua. Un valore enorme se proiettato sull’intero volume d’acqua analizzato. Ma a impressionare non è solo la presenza puntuale, bensì la distribuzione uniforme delle particelle, che si riscontrano sia nelle zone più prossime alle coste sia in pieno oceano. Questa ubiquità sottolinea come il fenomeno delle nanoplastiche non conosca barriere geografiche, morfologiche né ambientali.

Le rilevazioni più intense si riscontrano nelle acque prossimali alla piattaforma continentale europea, ma non esistono aree completamente esenti. Le correnti oceaniche infatti contribuiscono a trasportare queste particelle lungo tratte anche estremamente lunghe, garantendo la loro dispersione capillare e la loro presenza in ogni angolo dell’oceano Atlantico settentrionale.

Da dove arrivano le nanoplastiche: le fonti principali

L’origine delle nanoplastiche individuate nel bacino dell’Atlantico nord è in larga misura imputabile alla degradazione delle plastiche di dimensioni maggiori. Rifiuti plastici galleggianti, reti da pesca abbandonate, imballaggi industriali e civili costituiscono la base di partenza per un lento, ma inesorabile, processo di frammentazione.

Nel corso dei mesi e degli anni, l’azione combinata di onde, radiazione UV solare e agenti chimici deteriora e “frantuma” il materiale plastico, fino alla formazione di particelle da pochi nanometri. Un’altra fonte, non trascurabile, è quella direttamente industriale o civile: molte industrie utilizzano polimeri di dimensioni nanometriche come additivi in vari processi, e lo smaltimento inadeguato contribuisce al rilascio diretto di nanoplastiche nell’ambiente.

Che cosa sono le nanoplastiche e in cosa differiscono dalle microplastiche

Le nanoplastiche sono particelle con dimensioni inferiori a 1000 nanometri (un millimetro è un milione di nanometri), il che le rende infinitamente più piccole rispetto alle microplastiche (fino a 5 millimetri). Questa caratteristica ne determina il comportamento nell’ambiente e la loro capacità di penetrare barriere biologiche, come quelle cellulari nei tessuti animali e umani.

A differenza delle microplastiche, più facilmente individuabili e in qualche misura “contenibili”, le nanoplastiche sfuggono alle reti di filtrazione convenzionali e possono essere facilmente trasportate dalle correnti marine ovunque, persino alle più remote profondità oceaniche. Sono inoltre potenzialmente più pericolose, proprio per la loro capacità di interagire con organismi viventi a livello cellulare e subcellulare.

Gli impatti sulle specie marine e sugli ecosistemi

L’impatto delle nanoplastiche sugli ecosistemi marini è oggetto di studio da parte delle comunità scientifiche di tutto il mondo. Particolarmente grave è la loro interazione con il plancton, la base della catena alimentare marina. Le particelle vengono accidentalmente ingerite da organismi planctonici, alghe unicellulari, piccoli crostacei e larve di pesce, compromettendo la crescita, la riproduzione e talvolta provocando la morte di questi organismi.

Inoltre, le nanoplastiche si legano facilmente ad altri inquinanti chimici, fungendo da vettori per sostanze tossiche nei tessuti degli organismi. Attraverso la catena alimentare, tali inquinanti possono accumularsi in specie via via più grandi, compresi pesci e mammiferi marini, arrivando potenzialmente alle nostre tavole. Gli effetti a lungo termine sulle biodiversità oceaniche sono ancora largamente sconosciuti, ma alcuni studi suggeriscono già il rischio di alterazioni profonde negli equilibri ecologici e nella sopravvivenza di molte specie chiave.

Conseguenze sulla salute umana: evidenze e preoccupazioni

Uno degli aspetti più delicati e inquietanti di questa emergenza riguarda la salute umana. Le nanoplastiche, proprio grazie alle loro dimensioni minuscole, possono raggiungere organi e tessuti anche profondi negli esseri umani. Alcuni recenti studi hanno dimostrato la presenza di particelle plastica non solo nello stomaco, ma anche nei polmoni e addirittura all’interno del tessuto cerebrale.

Le vie di esposizione principali sono l’inalazione, l’ingestione di acqua e cibo contaminati, e forse anche l’assorbimento attraverso la pelle. Una volta entrate nell’organismo, le nanoplastiche possono attivare risposte infiammatorie, essere veicolo di sostanze tossiche e, secondo alcune ipotesi, aumentare il rischio di sviluppo di malattie neurodegenerative e tumori. Sebbene molte evidenze sugli effetti a lungo termine siano ancora in fase di raccolta, l’allarme lanciato dalla comunità scientifica è unanime e invita a intensificare la sorveglianza, sia sugli alimenti che sull’acqua potabile.

L’irrisolvibilità dell’inquinamento da nanoplastiche

L’aspetto forse più drammatico di questa “seconda emergenza plastica” è rappresentato dall’impossibilità di rimuovere le nanoplastiche già disperse negli oceani. Le dimensioni ridottissime rendono i processi di bonifica e filtraggio non solo inefficaci, ma anche impossibili da attuare su vasta scala. Anche le più avanzate tecnologie di filtraggio messe a punto finora si sono dimostrate adatte a trattenere microplastiche, ma incapaci di trattenere particelle nanometriche.

Di conseguenza, ogni nuova dispersione di plastica in ambiente marino si traduce in contaminazione eterna, i cui effetti si manifesteranno nel corso di generazioni, ben oltre il ciclo di vita dei rifiuti plastici originali.

Polietilene tereftalato, polistirene e PVC: i polimeri più diffusi

Tra le nanoplastiche identificate nello studio, le più frequenti sono componenti familiari nella nostra vita quotidiana: polietilene tereftalato (PET), polistirene (PS) e cloruro di polivinile (PVC). Il PET, noto soprattutto come materiale principe delle bottiglie d’acqua, dei contenitori alimentari e di numerosi tessuti sintetici, costituisce la fetta più consistente delle particelle rintracciate nell’oceano Atlantico.

Il polistirene è comunemente utilizzato per la produzione di imballaggi, utensili monouso e materiale isolante, mentre il PVC trova largo impiego nei materiali edili e negli arredi. La presenza di questi polimeri riflette la filiera internazionale del consumo e dello smaltimento delle plastiche, e testimonia il legame diretto tra abitudini di consumo e crisi ambientale a livello globale.

Strategie e limiti della ricerca scientifica sulle nanoplastiche

La ricerca sulle nanoplastiche nei mari è ancora agli inizi, ma rappresenta una priorità crescente dell’agenda scientifica internazionale. Le difficoltà maggiori riguardano proprio la rilevazione e la quantificazione di queste particelle: servono apparecchiature estremamente sofisticate, laboratori altamente specializzati e metodologie standardizzate che consentano il confronto fra i dati raccolti in diverse aree del pianeta.

Nonostante questa complessità, le università e i servizi di ricerca ambientale europei si stanno dotando di infrastrutture e tecnologie sempre più evolute. Tuttavia, la raccolta dati è tutt’altro che capillare, ed esiste ancora un significativo sbilanciamento nella copertura tra le grandi aree oceaniche. Per comprendere appieno la gravità e la distribuzione del fenomeno è indispensabile uno sforzo coordinato a livello internazionale.

Possibili soluzioni e politiche per l’emergenza globale

Sebbene le nanoplastiche disperse negli oceani non potranno mai essere ripulite, la prevenzione rimane la strada maestra per frenare ulteriori danni. L’intervento deve articolarsi su più livelli: riduzione drastica della produzione di plastiche monouso, potenziamento dei sistemi di raccolta e riciclo, incentivo alla ricerca di materiali alternativi biodegradabili, educazione dei consumatori a un uso responsabile.

In Europa e non solo, molte norme sono già state approntate per limitare l’immissione di plastiche negli ambienti naturali. Tuttavia, le resistenze industriali e la mancanza di un controllo stringente su vasta scala rischiano di vanificare gli sforzi sin qui compiuti. Centralissima diventa inoltre la questione del monitoraggio internazionale: senza un vero tracciamento delle fonti di inquinamento, ogni tentativo di regolamentazione rischia di risultare inefficace.

Organismi internazionali come l’ONU e l’Agenzia Europea per l’Ambiente stanno sviluppando piani di cooperazione volti non soltanto a ridurre l’inquinamento attuale, ma anche e soprattutto ad evitare che il carico di plastiche nei mari raggiunga soglie ancora più drammatiche.

Sintesi finale e prospettive future

La nuova frontiera dell’inquinamento plastico rappresentata dalle nanoplastiche nell’oceano Atlantico segna una tappa decisiva e preoccupante nella storia del rapporto tra l’uomo e il mare. I 27 milioni di tonnellate rilevati nel solo oceano Atlantico nord sono il segno di una crisi globale che, senza interventi tempestivi e radicali, rischia di minare la salute degli ecosistemi e delle popolazioni umane per le generazioni a venire.

L’impatto ambientale delle nanoplastiche è già ora irreversibile, e la comunità scientifica invita a una presa di coscienza collettiva e immediata. Mai come oggi è necessario un profondo ripensamento dei modelli produttivi, delle strategie di smaltimento e, soprattutto, delle abitudini di consumo. La posta in gioco è la salute degli oceani, la biodiversità, ma anche la sicurezza alimentare e la salute umana. Man mano che la ricerca procede, emergeranno nuove conoscenze, ma resta la consapevolezza che la lotta all’inquinamento marino da nanoplastiche dipende dalle scelte che tutti noi saremo in grado di compiere nel prossimo futuro.