Il telescopio James Webb svela dettagli inediti sulla cometa 3I/Atlas: nuovi spunti sulla chimica delle comete interstellari

Indice

- Introduzione

- Le nuove immagini di James Webb: uno sguardo privilegiato sul Sistema solare

- Cometa 3I/Atlas: un ospite interstellare nel Sistema solare

- Il rapporto tra anidride carbonica e acqua: una scoperta che stupisce

- Un cuore ricco di CO2: cosa significa davvero?

- Le implicazioni della scarsa abbondanza di vapore acqueo

- L'approccio al Sole: il 29 ottobre data chiave

- La chimica delle comete interstellari: nuovi orizzonti per la ricerca

- Il contributo delle osservazioni del 2025

- James Webb, un telescopio trasformativo

- Impatto delle scoperte sulla comprensione della formazione del Sistema solare

- Possibili sviluppi futuri e nuove linee di indagine

- Sintesi e prospettive

Introduzione

Il telescopio spaziale James Webb, vero gioiello della moderna astronomia, ha permesso agli scienziati di compiere un salto epocale nelle osservazioni delle comete interstellari, offrendo dati fondamentali per la comprensione della formazione del nostro Sistema solare. Tra questi oggetti di particolare interesse vi è la cometa 3I/Atlas, definita "l'intrusa" per il suo probabile arrivo da sistemi stellari remoti e per le sue peculiari caratteristiche fisico-chimiche. Recenti osservazioni, pubblicate il 1 settembre 2025, hanno svelato per la prima volta un rapporto senza precedenti tra anidride carbonica e acqua nella sua composizione, un dato che arricchisce e complica il quadro delle conoscenze sulle comete interstellari.

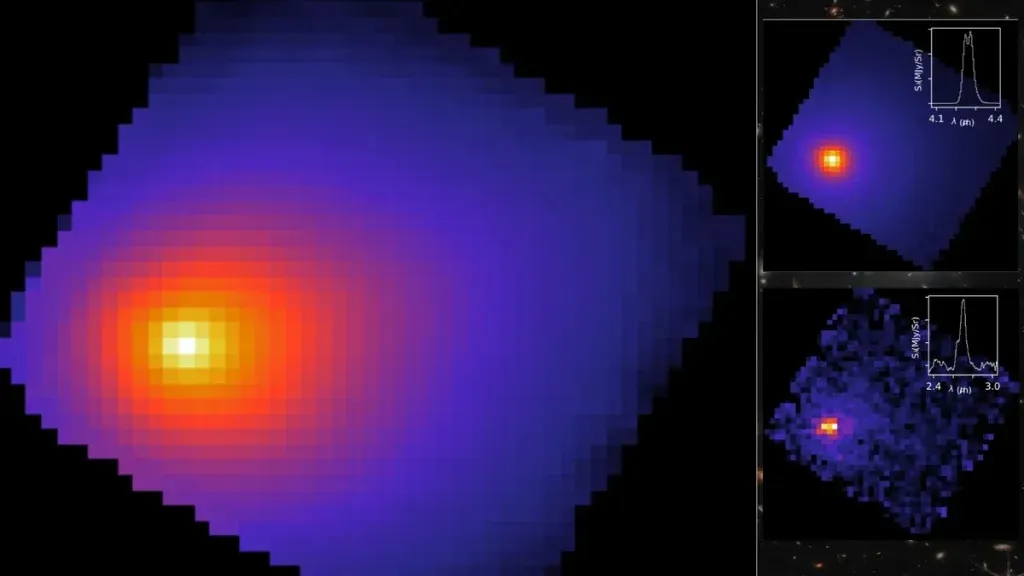

Le nuove immagini di James Webb: uno sguardo privilegiato sul Sistema solare

Il telescopio spaziale James Webb ha superato ogni aspettativa fornendo immagini ad altissima risoluzione della cometa 3I/Atlas. Grazie alla sua capacità di lavorare nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso, Webb è in grado di penetrare le polveri che avvolgono molte comete e di analizzare dettagliatamente la composizione chimica dei loro nuclei ghiacciati. Le nuove immagini ottenute in queste condizioni hanno rivelato aspetti finora mai osservati, gettando una luce nuova sul comportamento e sulla genesi degli oggetti interstellari in transito nel nostro sistema.

Le osservazioni condotte nel corso del 2025 rappresentano una delle più approfondite campagne di studio del James Webb incentrate sugli “ospiti” provenienti da altri sistemi. In particolare, la cometa 3I/Atlas appare come un esempio spettacolare di ciò che la moderna astronomia è oggi in grado di realizzare: individuare e analizzare oggetti di piccola scala ma dal potenziale informativo enorme per tutto il comparto scientifico.

Cometa 3I/Atlas: un ospite interstellare nel Sistema solare

La cometa 3I/Atlas non è una cometa qualunque: la sua traettoria, la velocità e la composizione suggeriscono un'origine esterna, alimentando il dibattito scientifico sull’arrivo di materiali interstellari nel Sistema solare. Le sue caratteristiche chimico-fisiche si discostano infatti nettamente da quelle riscontrate nelle comete originarie del nostro sistema, rendendola di fatto una preziosa "testimone" dei meccanismi di formazione e di evoluzione dei sistemi planetari.

L’avvistamento e la successiva osservazione della cometa 3I/Atlas sono divenuti un punto di riferimento per astronomi e ricercatori impegnati nello studio della formazione delle comete interstellari. I dati raccolti da James Webb possono essere confrontati con quelli provenienti da altre comete, tradizionali e interstellari, contribuendo a costruire un quadro più preciso delle dinamiche chimiche che operano in differenti contesti astrofisici.

Il rapporto tra anidride carbonica e acqua: una scoperta che stupisce

Uno degli elementi salienti emersi dalle osservazioni del telescopio James Webb riguarda il rapporto particolarmente elevato di anidride carbonica (CO2) rispetto all’acqua (H2O) nella cometa 3I/Atlas. Nel dettaglio, è stato rilevato il più alto rapporto tra anidride carbonica e acqua mai osservato finora in una cometa.

Questa scoperta offre molteplici spunti per la ricerca:

- La quantità relativa di CO2 suggerisce processi di formazione e di evoluzione diversi da quelli tipici delle comete del Sistema solare.

- Potrebbe essere indice di una composizione primaria ricca di ghiacci volatili diversi dall’acqua, oppure di una storia termica “fredda”, che ha preservato la CO2 nel nucleo.

- Il confronto tra le abbondanze di acqua e CO2 fornisce indizi sull’ambiente cosmico in cui la cometa si è originata e sulle condizioni fisiche prevalenti in quella parte della galassia.

A livello pratico, la rilevazione di questi dati è stata resa possibile dal potente spettrografo del James Webb, in grado di discriminare tra le diverse componenti chimiche anche a grandi distanze e in presenza di forti emissioni di polveri.

Un cuore ricco di CO2: cosa significa davvero?

L'interpretazione dei dati raccolti porta ad una conclusione affascinante: la cometa 3I/Atlas possiede probabilmente un nucleo ricco di anidride carbonica. Questo fatto, di per sé straordinario, ha importanti implicazioni:

- Un cuore ricco di CO2 può indurre differenti processi di attivazione della cometa durante il suo avvicinamento al Sole.

- Indica una potenziale provenienza da regioni della galassia dove la CO2 è stata più facilmente preservata rispetto all'acqua.

- Rafforza l’ipotesi che i meccanismi di formazione delle comete interstellari possano dar luogo a composizioni estremamente diversificate rispetto alle comete endosolari.

La presenza abbondante di anidride carbonica potrebbe inoltre suggerire che le condizioni di formazione di 3I/Atlas fossero caratterizzate da temperature molto basse, nelle quali l’acqua si è solidificata più lentamente o è stata in qualche modo dispersa durante la storia evolutiva della cometa.

Le implicazioni della scarsa abbondanza di vapore acqueo

Un ulteriore dettaglio che sorprende riguarda la scarsa abbondanza di vapore acqueo rilevata, dettaglio che può offrire risposte a molti interrogativi e nel contempo porne di nuovi:

- La bassa quantità di acqua potrebbe essere il risultato di condizioni ambientali particolarmente rigide e poco favorevoli al rilascio di vapore.

- Un “impedimento al calore” nel nucleo ghiacciato significherebbe che i processi di sublimazione del ghiaccio d’acqua sono molto meno efficienti, forse a causa di una crosta esterna spessa o di una struttura interna stratificata.

- Nel contesto delle comete interstellari, questa osservazione rappresenta una rarità, in quanto la maggioranza delle comete fino ad oggi studiate mostrava una predominanza di vapori di acqua rispetto ad altri volatili.

Questa caratteristica permette di formulare nuove ipotesi sulla formazione e sull’evoluzione delle comete interstellari: la comprensione di questi fenomeni è fondamentale per trarre conclusioni affidabili sulle condizioni che hanno portato alla nascita del Sistema solare e sulla possibilità che simili processi siano in corso anche altrove nell’universo.

L'approccio al Sole: il 29 ottobre data chiave

La traiettoria della cometa 3I/Atlas la sta portando in rapido avvicinamento al Sole, con una data chiave fissata per il 29 ottobre. Questo momento sarà cruciale per gli scienziati per almeno due motivi:

- L’incremento dell’attività solare potrà provocare una maggiore sublimazione dei ghiacci interni, liberando ulteriori volatili e alterando temporaneamente la composizione della chioma della cometa.

- Le osservazioni ravvicinate offriranno la rara opportunità di monitorare in tempo reale i cambiamenti nella composizione chimica, fornendo dati utili a migliorare i modelli di comportamento delle comete interstellari al di fuori del loro ambiente d’origine.

Gli astronomi prevedono che durante il passaggio ravvicinato al Sole potrebbero emergere nuove sorprese, sia per quanto riguarda la chimica globale della cometa sia per il comportamento della sua "atmosfera" temporanea (chioma), prodotta dall’interazione tra il nucleo ghiacciato e il calore del Sole.

La chimica delle comete interstellari: nuovi orizzonti per la ricerca

La comprensione della chimica delle comete interstellari rappresenta una delle sfide più affascinanti per la scienza moderna. Il caso della cometa 3I/Atlas apre una vera e propria finestra su nuovi orizzonti di ricerca:

- Studiare queste comete significa analizzare materiali “primordiali” che potrebbero essere stati poco alterati dai processi dinamici e termici dei sistemi stellari più giovani.

- Il confronto con le comete del Sistema solare consente di individuare eventuali costanti universali nei processi di formazione dei corpi celesti ricchi di ghiaccio.

- Le implicazioni non riguardano solo l’astrofisica, ma si estendono anche alla planetologia e persino all’origine della vita, se si considera la possibilità che comete simili abbiano trasportato elementi organici tra diversi sistemi planetari.

La varietà di composizioni osservata nelle comete interstellari grazie alle scoperte del James Webb alimenta nuove domande sulla fattibilità della sopravvivenza di questi oggetti durante lunghi viaggi attraverso la galassia e sulla possibilità che essi rappresentino i "mattoni" primigeni con cui si formano nuovi pianeti in ambienti extrasolari.

Il contributo delle osservazioni del 2025

Le osservazioni effettuate nel 2025 assumono un valore strategico perché rappresentano uno dei pochi casi documentati di analisi dettagliata della composizione di una cometa interstellare. Oltre al record nel rapporto CO2/acqua, esse segnalano una nuova fase nella collaborazione tra tecnologia avanzata (James Webb) e ricerca scientifica sul campo.

Il fatto che queste rilevazioni siano avvenute in un momento in cui la cometa si avvicina al Sole consente di ottenere dati ancora più affidabili, in quanto il riscaldamento solare tende ad innescare fenomeni di sublimazione che mettono a "nudo" la reale composizione degli strati più profondi del nucleo ghiacciato. Questo dettaglio metodologico aggiunge robustezza agli esiti delle osservazioni e rafforza la validità scientifica degli stessi, fornendo spunti preziosi per i ricercatori di tutto il mondo.

James Webb, un telescopio trasformativo

Il telescopio spaziale James Webb merita una menzione particolare, in quanto si colloca a pieno titolo come una delle pietre miliari nell’osservazione astronomica del XXI secolo. L’elevata sensibilità degli strumenti a bordo e le funzionalità avanzate della piattaforma consentono di indagare con una profondità mai vista prima la composizione di corpi celesti estremamente lontani, anche minori come le comete.

Per la comunità scientifica, Webb rappresenta uno strumento indispensabile per:

- Individuare nuovi oggetti interstellari in ingresso nel Sistema solare.

- Analizzare con precisione la composizione chimica di comete e altri piccoli corpi celesti.

- Confrontare i dati raccolti con quelli di missioni precedenti e diverse strategie osservazionali.

Grazie alle scoperte di Webb, termini e concetti come "cometa interstellare", "anidride carbonica cometa" e "rapporto CO2 acqua cometa" sono oggi al centro del dibattito scientifico e mediatico, a dimostrazione dell’impatto rivoluzionario che queste osservazioni stanno avendo.

Impatto delle scoperte sulla comprensione della formazione del Sistema solare

Queste nuove conoscenze sulla cometa 3I/Atlas sono destinate ad arricchire il panorama scientifico relativo alla formazione del Sistema solare:

- Offrono la possibilità di validare o correggere i modelli attuali sull’origine delle comete e sulla loro evoluzione.

- Prospettano scenari di "contaminazione" tra sistemi planetari, nei quali le comete interstellari trasportano elementi chimici mai osservati prima nel nostro ambiente solare.

- Aiutano a comprendere la reale varietà di processi chimici all’origine dei corpi ghiacciati e a stimare la frequenza con cui materiali interstellari raggiungono e modificano la composizione del nostro Sistema solare.

La cometa 3I/Atlas e le osservazioni condotte dal James Webb rappresentano dunque un prezioso laboratorio naturale per testare le principali teorie sull’origine e l’evoluzione dei sistemi planetari.

Possibili sviluppi futuri e nuove linee di indagine

Gli scienziati hanno già annunciato che proseguiranno le osservazioni di 3I/Atlas e di altri oggetti simili in avvicinamento al Sistema solare. Nel breve termine, le priorità saranno:

- Monitorare l’evoluzione della chimica della cometa durante e dopo il suo passaggio ravvicinato al Sole.

- Ampliare la ricerca su altre comete interstellari individuabili tramite i dati dei prossimi mesi.

- Integrare le osservazioni del telescopio James Webb con quelle di altri strumenti astronomici terrestri e spaziali, migliorando qualità e quantità delle informazioni acquisite.

Nel medio-lungo periodo, la sfida sarà costruire modelli sempre più raffinati in grado di spiegare le differenze tra le comete interstellari e quelle "native" del Sistema solare, per poi valutare i possibili impatti di questi corpi sulla storia evolutiva del nostro ambiente cosmico.

Sintesi e prospettive

In conclusione, le nuove immagini e rilevazioni del telescopio James Webb riguardanti la cometa 3I/Atlas rappresentano una pietra miliare nell’osservazione astronomica e nell’avanzamento delle conoscenze sulla chimica dei corpi interstellari. Il rapporto record tra anidride carbonica e acqua, la possibilità di un cuore ricco di CO2 e la prossima vicinanza della cometa al Sole promettono di fornire ulteriori dettagli e nuove risposte a molti degli interrogativi oggi irrisolti sulle comete e la loro formazione.

La comunità scientifica si prepara così a una nuova stagione di grandi scoperte, nella consapevolezza che ogni piccolo passo compiuto nello studio di questi "intrusi" celesti può portare a una più profonda comprensione delle origini, della diversità e dell’evoluzione del nostro stesso Sistema solare.