Raccontare la storia attraverso i secoli: da Plinio il Giovane ai TikToker, la narrazione si evolve (ma resta centrale)

Indice dei contenuti

- Introduzione: la narrazione come filo rosso della storia umana

- Plinio il Giovane e le radici della narrazione storica

- Evoluzione della comunicazione: dalla carta ai social

- Narrazione storica nell’era digitale: TikTok e nuove forme di racconto

- Il cellulare a scuola: strumento, barriera o occasione?

- Il ruolo del docente: tra tradizione, innovazione e prestigio

- La voce delle istituzioni: Valditara e il messaggio di Leone XIV

- Prestigio, passione e crisi: il mestiere dell’insegnante oggi

- Opportunità e rischi dell’evoluzione comunicativa

- Sintesi e prospettive: come raccontare la storia oggi

Introduzione: la narrazione come filo rosso della storia umana

Raccontare la storia significa costruire un ponte tra il passato e il futuro, plasmando la memoria collettiva di intere generazioni. Dai primi scrolli della penna fino ai videoclip di pochi secondi, la narrazione storica si è costantemente rinnovata, senza mai perdere la sua funzione centrale nella formazione individuale e sociale. In questa lunga traiettoria che va da Plinio il Giovane ai moderni TikToker, emerge un interrogativo fondamentale: come cambia il modo di raccontare la storia? Quali sono le costanti e quali le rivoluzioni?

La digitalizzazione ha reso la storia più accessibile, ma anche più frammentata. Allo stesso tempo, il contesto scolastico, luogo privilegiato per coltivare spirito critico e identità culturale, si trova al centro di un acceso dibattito sull’uso del cellulare a scuola e sulla tenuta del prestigio degli insegnanti. In questa panoramica, la voce delle istituzioni si alterna a quella degli studenti e dei docenti, restituendo un quadro complesso e, per certi versi, inedito.

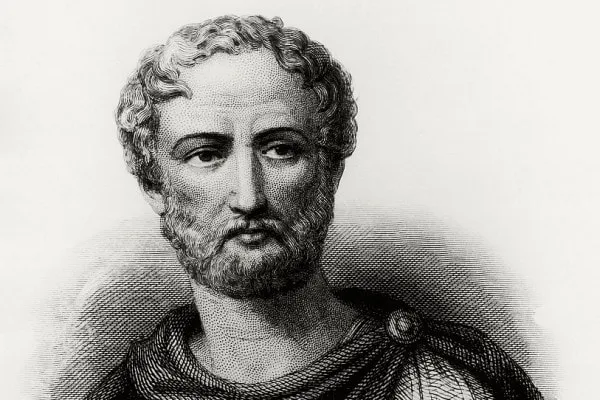

Plinio il Giovane e le radici della narrazione storica

La nostra idea di storia come racconto prende corpo, in Occidente, fin dall’epoca romana. Tra i principali interpreti della narrazione storica antica troviamo Plinio il Giovane, noto soprattutto per le sue Lettere. Questi testi non sono solo testimonianze epistolari, ma racconti vividi delle ansie, delle attese e delle vicissitudini dell’epoca, osservate con uno sguardo critico e personale.

Plinio coglieva la potenza della narrazione: raccontare non era solo trasmettere fatti, ma dotare di senso gli eventi. Tramite le sue parole, i posteri hanno potuto farsi un’idea non solo di ciò che accadde, ma anche di come quegli eventi venissero vissuti e percepiti. Plinio il Giovane stabilisce così uno dei capisaldi del rapporto tra scrittura e storia: la prospettiva individuale fa la differenza tanto quanto l’aderenza ai fatti.

Evoluzione della comunicazione: dalla carta ai social

Nei secoli successivi, la narrazione storica cambia supporti, modalità di diffusione e finalità. Dal manoscritto illuminato si passa alla stampa, che democratizza la conoscenza e trasforma la storia in esperienza collettiva. Nel XX secolo, la radio, la televisione e la scuola pubblica universalizzano ulteriormente il racconto della storia, rendendolo accessibile a una platea sempre più vasta.

Oggi la vera rivoluzione è il passaggio dal supporto fisico al virtuale. I social network come TikTok, Instagram, YouTube offrono strumenti di narrazione rapida, accessibile e potenzialmente virale. Ma questa trasformazione non è solo tecnologica. È culturale. Da una parte, aumenta la partecipazione e l’interazione (chiunque può essere narratore), dall’altra si impongono nuove sfide: l’attenzione ridotta, la frammentazione delle informazioni, la velocità del cambiamento.

Questo nuovo scenario impone una riflessione seria sull’evoluzione della comunicazione sociale e su come veicolare al meglio conoscenza e memoria storica alle nuove generazioni.

Narrazione storica nell’era digitale: TikTok e nuove forme di racconto

Il fenomeno dei TikToker che raccontano la storia è significativo e in crescita. Attraverso clip di pochi secondi, sfide virali e format accattivanti, la narrazione storica si rinnova e raggiunge un pubblico spesso distaccato dai mezzi tradizionali. I vantaggi sono evidenti:

- Rapidità di accesso a contenuti storici di ampio respiro;

- Coinvolgimento emotivo ed esperienziale, spesso con toni più ironici o narrativi;

- Possibilità di riattualizzare figure e eventi storici ostici o misconosciuti.

Tuttavia, i rischi sono altrettanto tangibili:

- Superficialità nell’approfondimento;

- Possibili errori o semplificazioni eccessive;

- Perdita della trasversalità e del contesto.

L’evoluzione comunicazione impone quindi una sfida educativa. Come conciliare la rapidità e l’impatto dei social con la profondità della narrazione storica? È davvero possibile raccontare con efficacia una vicenda complessa in pochi secondi?

Il cellulare a scuola: strumento, barriera o occasione?

Secondo recenti indagini, un alunno su due continua a usare il cellulare a scuola nonostante il divieto. Una cifra che non sorprende, se si considera il radicamento ormai strutturale degli smartphone nella vita quotidiana di bambini e adolescenti. Il dibattito su uso cellulare scuola è quanto mai attuale e divisivo.

Gli argomenti contrari all’uso dei cellulari sono tangibili:

- Distrazione in classe e calo della concentrazione;

- Possibile diffusione di fake news o contenuti fuorvianti;

- Difficoltà nel mantenere un clima educativo sereno e costruttivo.

Eppure, digitalizzare la didattica senza strumenti digitali sembra paradossale. Molti docenti hanno iniziato a integrare consapevolmente smartphone e social nella propria attività, ponendo limiti chiari e stimolando l’uso critico dei nuovi media. Ad esempio:

- Progetti di raccontare la storia oggi tramite video e podcast realizzati dai ragazzi;

- Analisi delle fonti e delle narrazioni digitali all’interno dei percorsi disciplinari;

- Lavori di gruppo che prevedono la produzione di contenuti multimediali.

Occorre però distinguer tra uso didattico e improprio del cellulare. Come ricordato dal ministro Valditara, *non basta saper tradurre un testo per essere maturi*: la vera maturità didattica sta nell'acquisire un giudizio critico e competente, incluso sull’uso dei media contemporanei.

Il ruolo del docente: tra tradizione, innovazione e prestigio

La scuola resta il luogo in cui la narrazione storica si incontra, si discute e si rinnova. L’insegnante svolge ancora oggi un ruolo centrale nella trasmissione della memoria e nella costruzione del senso storico.

Ma come cambia la figura del docente di fronte alle nuove sfide?

- Deve aggiornare costantemente linguaggio e strumenti;

- Affronta il calo del prestigio insegnanti nella società contemporanea;

- Si trova a mediare fra la profondità dell’insegnamento tradizionale e la velocità dei social.

Un’indagine recente evidenzia come l’88% dei docenti rifarebbe lo stesso lavoro nonostante il prestigio in calo. Questo dato dimostra quanto la passione educativa sia un valore ancora vivo, capace di resistere alle difficoltà e ai cambiamenti.

La voce delle istituzioni: Valditara e il messaggio di Leone XIV

Nel 2025, le istituzioni hanno rilanciato il dibattito sulla narrazione storica e sulla comunicazione sociale. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha rimarcato come oggi “*non sia sufficiente tradurre un testo per essere maturi*”. Serve ben altro: spirito critico, capacità di argomentazione, padronanza dei nuovi linguaggi. È una posizione che invita la scuola a mettersi in gioco, a reinventarsi continuamente.

Allo stesso modo, Leone XIV ha inviato un messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, nel quale ha sottolineato il valore della comunicazione etica e della responsabilità della narrazione, specie nei contesti educativi e digitali. Ruolo fondamentale, dunque, al modo in cui i fatti vengono veicolati e contestualizzati.

Questi interventi rimarcano la necessità di bilanciare innovazione e tradizione, superando forzature ideologiche.

Prestigio, passione e crisi: il mestiere dell’insegnante oggi

Lo scenario attuale impone una riflessione profonda sul significato stesso dell’insegnare storia. Oggi i docenti italiani affrontano:

- Disillusione sociale legata alla riduzione del prestigio;

- Sistemi di valutazione sempre più complessi;

- Richiesta di competenze trasversali e digitali;

- Crescente bisogno di alleanze educative con le famiglie e le istituzioni.

Eppure, la passione per l’insegnamento continua a essere una cifra distintiva. Nonostante il quadro incerto, la maggior parte dei docenti italiani si dice ancora entusiasta e motivata. L’insegnamento resta, quindi, uno spazio privilegiato per rinnovare le forme di raccontare la storia oggi, perfino attraverso strumenti nuovi come i social media o la didattica ibrida.

Opportunità e rischi dell’evoluzione comunicativa

La evoluzione comunicazione può essere occasione o barriera, a seconda del modo in cui viene integrata nel processo educativo. Le opportunità sono numerose:

- Possibilità di stimolare interesse e partecipazione tra studenti spesso disinteressati;

- Favorire lo sviluppo di nuove competenze (digitale, problem solving, public speaking);

- Creazione di contenuti multimediali utili anche fuori dall’ambito scolastico;

- Promozione della coscienza critica nei riguardi delle fonti.

Restano però aperti rischi significativi:

- Appiattimento della narrazione storica su motivi virali o semplificati;

- Riduzione della profondità e dell’analisi critica;

- Manipolazione delle informazioni tramite strumenti digitali.

Occorre una strategia sistemica che coinvolga docenti, famiglie, studenti e istituzioni. La formazione dei docenti sulle nuove forme di narrazione, una governance chiara sull’uso del digitale e una cultura diffusa della responsabilità nella comunicazione sociale sono elementi imprescindibili.

Sintesi e prospettive: come raccontare la storia oggi

Alla luce di quanto emerso, emerge con chiarezza una doppia esigenza:

- Presidiare la profondità: La storia non può ridursi a un breve video o a un post. Richiede contesto, confronto tra fonti, capacità di argomentare.

- Aprirsi all’innovazione: La narrazione storica deve saper sfruttare le potenzialità dei nuovi media, senza perderne il senso critico.

Scuola, società e famiglia devono trovare nuove alleanze, per gestire l’uso cellulare scuola e per promuovere un dialogo costruttivo tra narrazione tradizionale e digitale. Solo così si potrà trasformare la crisi del racconto in una straordinaria occasione di crescita collettiva.

Il lavoro svolto da Plinio il Giovane nell’antichità e quello, seppur diverso, dei TikToker contemporanei, mostra che la vera costante è la necessità di dare voce ai fatti, di trasmettere significati, di educare al senso e al confronto. Raccontare la storia oggi significa tradurre in linguaggi nuovi una passione antica, affidandosi a insegnanti motivati, studenti curiosi e strumenti all’altezza delle sfide del presente.