Consumo e Sacro: La Cultura Italiana tra Sfida e Resistenza

La riflessione sull’impatto della società dei consumi sulla cultura e sulla spiritualità in Italia rimane centrale per comprendere la nostra identità collettiva. Prendendo spunto dalla critica pasoliniana, l’analisi che segue si propone di esplorare la difficile convivenza tra modernità economica e le sorgenti del sacro, concentrandosi sull’Italia degli anni Cinquanta e sulle conseguenze della crescita economica sul tessuto spirituale e culturale del Paese.

Indice

- Il contesto storico e culturale dell’Italia del dopoguerra

- La società dei consumi: definizione e critica pasoliniana

- L’Italia degli anni Cinquanta: miracolo economico e risvolti sociali

- Attacco alle sorgenti del sacro: cosa è cambiato?

- La resistenza silenziosa delle tradizioni sacre

- Il ruolo della spiritualità oggi: eredità e sfide future

- Conclusioni

Il contesto storico e culturale dell’Italia del dopoguerra

Nell’immediato dopoguerra, l’Italia si trova a fare i conti con un profondo desiderio di rinascita, non solo economica ma anche morale e culturale. Gli anni Quaranta e Cinquanta sono segnati da una ricostruzione che coinvolge ogni aspetto della società: dal paesaggio urbano ai sistemi educativi, fino alle strutture familiari. Nonostante le difficoltà, emerge una società fortemente ancorata alle proprie tradizioni e ai valori spirituali, che rappresentano un patrimonio condiviso e ancora largamente sentito.

Il boom economico e la spinta verso la modernità

A cavallo tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, si assiste a un’accelerazione della crescita economica senza precedenti, nota come “miracolo economico”. Questo fenomeno ridefinisce il volto dell’Italia, segnando il passaggio da una società prevalentemente rurale a una nazione moderna e industrializzata. Il Pil italiano raggiunge livelli straordinari, secondo soltanto a quello della Germania, e il clima di ottimismo si riflette non solo nelle statistiche, ma anche nelle aspettative collettive. Nel 1959 e nel 1964, la lira viene riconosciuta come una delle valute più stabili al mondo, ulteriore conferma del successo nazionale sul piano economico.

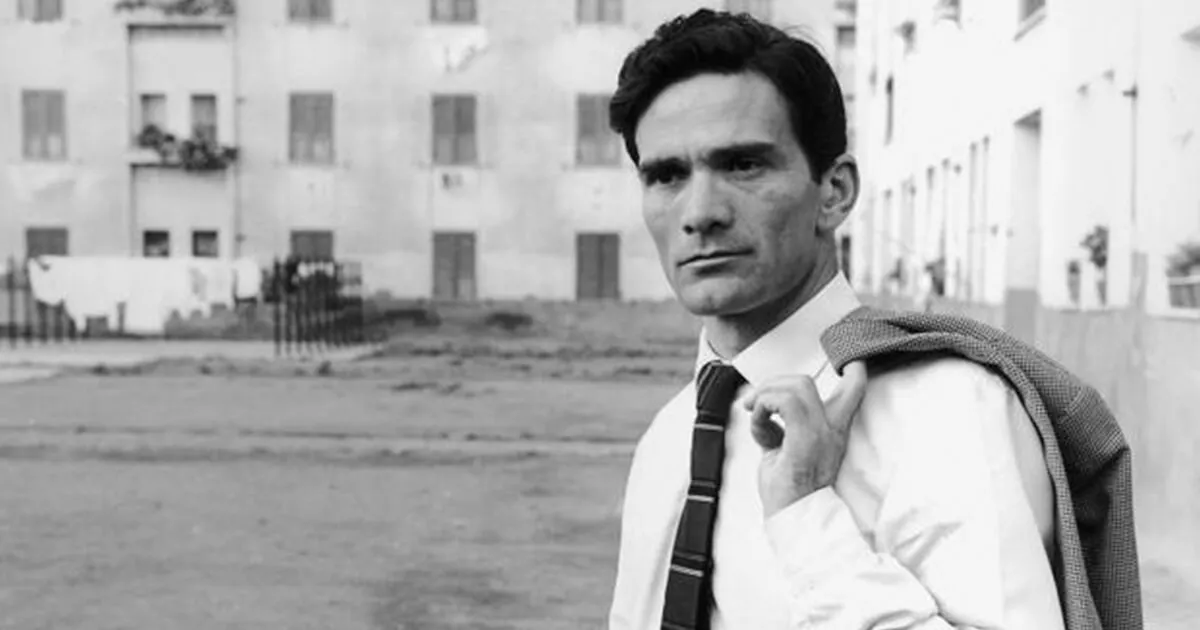

La società dei consumi: definizione e critica pasoliniana

La crescita economica inevitabilmente porta con sé profondi cambiamenti sociali e culturali. Nasce e si afferma la cosiddetta “società dei consumi”, un modello basato sulla produzione e sul consumo di beni materiali come motore principale di sviluppo e di soddisfazione personale. In questo contesto, uno dei più lucidi e rigorosi critici è Pier Paolo Pasolini, che nei suoi scritti, dai romanzi ai saggi, individua i pericoli insiti nello svuotamento di senso provocato dal consumismo.

La diagnosi pasoliniana

Pasolini non si limita a mettere in guardia contro la mercificazione della cultura: la sua denuncia si estende alla devastazione dei “valori originari”, quelli che avevano permesso all’Italia di resistere e di trovare coesione anche nei momenti più difficili. Secondo il poeta friulano, la società dei consumi non produce vera cultura, ma solo una cultura alienata, standardizzata e superficiale. Nell’Italia delle campagne e delle periferie urbane sopravvivevano ancora, a suo dire, le “fonti del sacro”, quei legami profondi con il trascendente che davano significato all’esistenza, ora minacciati dall’omologazione imposta dalla modernità capitalistica.

La sua analisi si dimostra particolarmente acuta, perché riconosce che, pur di fronte a un attacco senza precedenti alle radici culturali, esiste un nucleo di resistenza silenziosa. Le sorgenti del sacro, secondo Pasolini, non possono essere completamente prosciugate dalla società dei consumi, nonostante l’intensità con cui essa cerca di ridurre tutto a oggetto di consumo.

L’Italia degli anni Cinquanta: miracolo economico e risvolti sociali

Negli anni Cinquanta, mentre la crescita economica mette l’Italia sotto i riflettori internazionali, il tessuto sociale vive un momento di profonda trasformazione. Il benessere materiale migliora sensibilmente, e con esso si diffondono nuovi stili di vita: l’acquisto di elettrodomestici e automobili, il turismo di massa, la televisione come nuovo focolare domestico. Tuttavia, dietro la superficie di prosperità si celano tensioni e contraddizioni profonde.

Economia e società: un rapporto complesso

Il Pil italiano cresce a ritmi sostenuti, registrando traguardi storici, ma non tutti i benefici si distribuiscono in modo uniforme. Le campagne vedono lo spopolamento, le grandi città l’aumento degli squilibri sociali e culturali. L’Italia inizia a fare i conti con una modernità che, se da un lato porta benessere, dall’altro costringe a sacrificare memoria, identità, lingue e riti locali. La cultura tradizionale si trova spesso ai margini, schiacciata dalla pressione di modelli esterni e dalla corsa al consumo.

La lira: simbolo di stabilità

In questo contesto, la valorizzazione della lira rappresenta uno degli aspetti più significativi. Premiata negli anni 1959 e 1964 come valuta più stabile a livello mondiale, la moneta nazionale non è solo un segno di benessere economico, ma anche un emblema dell’affermazione italiana sulla scena globale. Tuttavia, tale successo finanziario rischia di oscurare le difficoltà che molte comunità affrontano nel mantenere viva la dimensione spirituale e identitaria.

Attacco alle sorgenti del sacro: cosa è cambiato?

La penetrazione della società dei consumi si accompagna a una progressiva erosione delle fonti tradizionali del sacro. Feste religiose, riti collettivi, solidarietà comunitaria e senso di appartenenza vengono poco a poco sostituiti da pratiche individualiste e da nuovi miti, spesso promossi dai media.

Il ruolo dei media nella diffusione dei nuovi modelli

La televisione, in particolare, esercita una funzione ambivalente: da un lato stimola la coesione nazionale veicolando storie comuni e modelli aspirazionali, dall’altro contribuisce a diffondere stereotipi e modelli di vita improntati al consumo, inducendo al superamento delle identità locali. L’effetto più incisivo di questa transizione è proprio il cambiamento nella percezione della spiritualità, che passa gradualmente da una dimensione condivisa a una pratica intima e, in molti casi, marginale.

Cultura e spiritualità: tensioni e conflitti

Le tensioni tra antico e moderno, tra sacro e profano, si riflettono nei dibattiti pubblici e nei nuovi orientamenti generazionali. I giovani, attratti dal fascino della novità, sembrano abbracciare senza riserve i valori della materialità, mentre le generazioni più anziane tentano di salvaguardare ciò che rimane delle pratiche e delle credenze antiche. La secolarizzazione avanza, ma non al punto da cancellare completamente le sorgenti del sacro, che continuano a riaffiorare, magari in modo sotterraneo e meno visibile.

La resistenza silenziosa delle tradizioni sacre

Nonostante la forza dell’onda lunga consumistica, molteplici espressioni della spiritualità popolare sopravvivono e, in alcuni casi, si rinnovano. Dalle processioni religiose alle sagre di paese, passando per il recupero di linguaggi e simbolismi antichi, si assiste a una continua oscillazione tra perdita e recupero dell’identità spirituale.

Esempi di resistenza: la capillarità del sacro nella vita quotidiana

In molte comunità locali, i valori della solidarietà, dell’accoglienza e della memoria non cessano di avere peso, sebbene trasformati e adattati al nuovo contesto sociale. In simili contesti, la dimensione sacra si esprime non solo nei riti religiosi formali, ma anche nei gesti quotidiani, negli incontri, nelle narrazioni tramandate di generazione in generazione. Si tratta di una resistenza creativa, spesso silenziosa, che fa da contrappeso all’appiattimento culturale determinato dalla società dei consumi.

Il ruolo delle istituzioni religiose e culturali

Le chiese, le associazioni culturali, le scuole diventano presidi importanti per il mantenimento e la trasmissione delle radici spirituali. Nonostante la perdita di centralità vissuta soprattutto a partire dagli anni Sessanta, queste istituzioni offrono ancora possibilità di riscoperta e rielaborazione del sacro nella vita delle persone. In molti casi, la spiritualità si rinnova attraverso nuove forme di aggregazione che, pur utilizzando strumenti moderni, mantengono viva la tensione verso un significato più profondo dell’esistenza.

Il ruolo della spiritualità oggi: eredità e sfide future

Nel XXI secolo, il rapporto tra consumismo e spiritualità assume nuove forme. La globalizzazione, la rete, l’individualismo crescente generano ulteriori complessità, ma anche opportunità di riscoperta delle radici dimenticate. Molte giovani generazioni, sebbene apparentemente distanti dalle forme tradizionali, manifestano un bisogno diffuso di autenticità e di connessione con il trascendente.

Spiritualità e ricerca di senso

Sul fronte della spiritualità, emergono fenomeni nuovi: l’espansione delle pratiche di meditazione, il recupero di antichi riti reinterpretati, l’attenzione per la cura dell’altro e dell’ambiente, visti come forme di rispetto sacro della vita. Il dialogo interreligioso si intensifica, e con esso la consapevolezza che la ricerca di senso non può essere ridotta alle sole logiche del consumo.

La sfida della trasmissione intergenerazionale

Uno dei punti nevralgici riguarda la capacità delle comunità, delle famiglie e delle istituzioni di trasmettere alle nuove generazioni il valore del sacro, senza ripetere in modo sterile i moduli del passato. L’educazione alla spiritualità oggi passa anche attraverso linguaggi nuovi, una maggiore attenzione alla diversità e alla pluralità delle forme di espressione.

Conclusioni

A settant’anni dal boom economico, l’Italia si confronta ancora con le conseguenze della società dei consumi e con la necessità di recuperare un equilibrio tra benessere materiale e patrimonio spirituale. La lezione pasoliniana resta attuale nella sua denuncia radicale dei rischi del consumismo, ma anche nella speranza che le fonti del sacro, nonostante tutto, continuino a scorrere sotto la superficie, pronte a riaffiorare lì dove la comunità riscopre il valore dei legami, della memoria e del senso condiviso.

In un contesto sempre più globalizzato, la sfida passa dalla capacità di preservare e rinnovare le radici spirituali, senza rinunciare al progresso economico e sociale. Solo così sarà possibile evitare che la cultura italiana sia ridotta a puro consumismo, riscoprendo invece quella ricchezza di simboli e di valori che, nei momenti più difficili, hanno saputo opporsi all’attacco del nulla. La salvaguardia delle sorgenti del sacro è dunque una questione non solo religiosa, ma anche profondamente culturale e civile, una responsabilità collettiva di cui tutti dovremmo sentirci partecipi.